子育ての情報があふれるいま、「結局何が正しいの?」と迷ってしまうことはありませんか。ママ友の体験談、SNSの投稿、育児本のアドバイス……。どれも参考になりますが、ときには矛盾していて混乱することも。

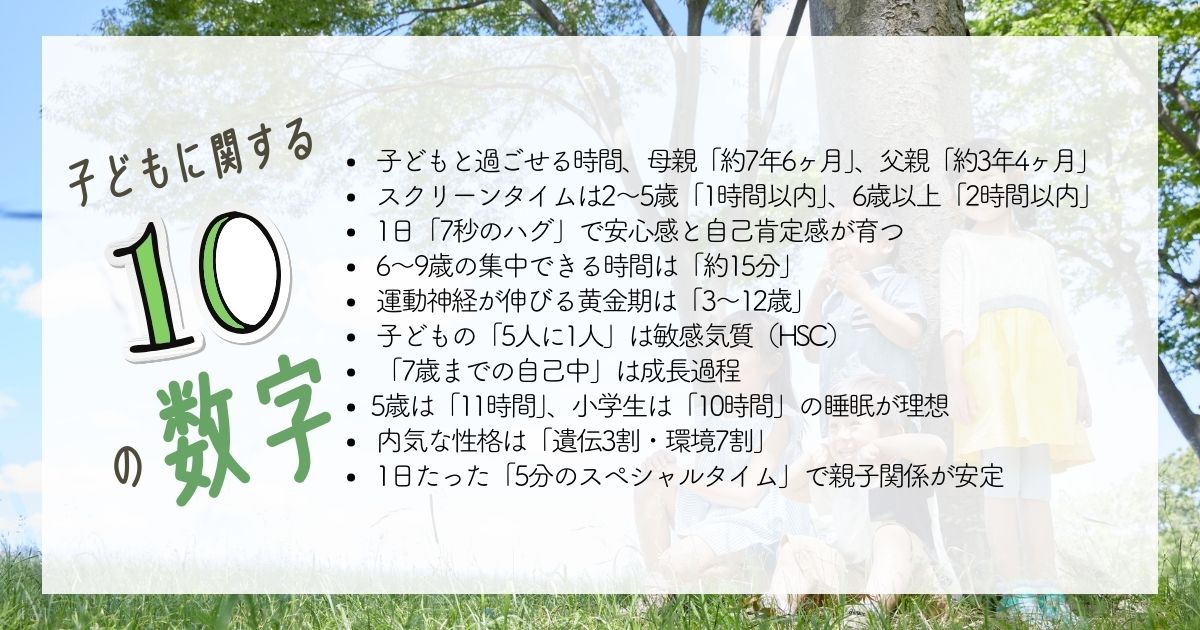

そんなときに役立つのが、世界中の研究機関が明らかにした科学的データや数字。「1日7秒のハグ効果」「集中時間15分が正常」など、具体的な数字やデータがあると子育ての迷いも解消しますよね。

「こどもまなび⭐︎ラボ」は、そんな科学的な根拠に基づいた子育て情報をたくさんお届けしています。今回は、「12歳までの子をもつ親が知っておくべき数字」をもとにおすすめ記事を厳選しました。

ぜひチェックしてみてくださいね。

目次

【おすすめ記事1】母親は「約7年6ヶ月」、父親は「約3年4ヶ月」。わが子と〇〇する時間の短さに涙が出そうーー

「永遠に感じる子育てにも終わりがある」

毎日一緒にいると永遠のように感じる子どもとの時間。しかし実際は、生涯で母親は約7年6ヶ月、父親は約3年4ヶ月しか子どもと過ごせません。小学校卒業時には既に55%が経過。番組『チコちゃんに叱られる』で話題になったこの衝撃の数字が示すのは、いまこの瞬間の大切さ。限られた時間だからこそ、質の高いスキンシップと愛情表現を。

「『申し訳ない』という気持ちをもって子に接するのではなく、限られた3時間を『大切な宝物』だと考えて、楽しい時間にしてあげてください。たとえひとり親の家庭であっても、子どもとしっかり接する時間を1日に3時間ももてれば、母親が専業主婦だという家庭と比較してもなんら変わらず子どもはしっかり育っていくという研究報告もあります。」

(引用元:StudyHackerこどもまなび☆ラボ|母親は「約7年6ヶ月」、父親は「約3年4ヶ月」。わが子と〇〇する時間の短さに涙が出そうーー)

【おすすめ記事2】ジョブズの子育てはローテク主義! 「子どものデジタル使用、どうすれば?」先駆者の答え

「テクノロジーの巨匠たちは我が子をローテク育ち」

スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツらIT業界の先駆者たちは、自分の子どもに厳しいデジタル制限を設けていました。WHO推奨は2〜4歳「1時間以内」、5歳以上「2時間以内」のスクリーンタイム。1〜2歳でスマホ依存傾向が1割、3〜6歳が中毒リスク最高というデータも。年齢に応じた時間制限、「消費」より「創造」重視、制限にメリハリをつける3つの方法で適切な距離感を。

「彼らが子どものデジタル機器の使用を厳しく管理しているのは、その世界を知り尽くし、危険性についても熟知しているからです。『スマートフォンやタブレットを触ってみたい!』と思っている子どもに向かって、『ダメ!』と言って禁止ばかりしていると、子どもに必要以上の我慢を強いることになりかねません。何事も、やりすぎは避けたほうが懸命ですね。」

(引用元:StudyHackerこどもまなび☆ラボ|ジョブズの子育てはローテク主義! 「子どものデジタル使用、どうすれば?」先駆者の答え)

【おすすめ記事3】「ハグ」で学力が上がります。幸せホルモン「オキシトシン」の効果がスゴかった

「1日7秒のハグで学力アップの秘訣!」

かつては「抱きぐせがつく」と言われていた抱っこ。しかし最近の研究で、親子のスキンシップが学力向上に直結することが判明。親からのスキンシップが多い子どもほど学力が高いという調査結果も。その秘密は「オキシトシン」という幸せホルモン。1日7秒のハグや5分の「ちょい抱き」から始められる、親子の絆を深める科学的メソッドをご紹介。

「1時間のうちの5~10分くらいでいいので、その時はお子さんと目を合わせ、集中して抱っこしたり、ほほずりしたり、頭をなでたりしてあげてください。”幸せホルモン”や”愛情ホルモン”とも呼ばれる「オキシトシン」は、触れてから5~10分程度で分泌量がピークになり、そのあと1時間程度は、触れていなくても高い状態を維持できるのです。」

(引用元:StudyHackerこどもまなび☆ラボ|「ハグ」で学力が上がります。幸せホルモン「オキシトシン」の効果がスゴかった)

【おすすめ記事4】6~9歳は集中する時間が短い。「絶対的集中力」を育てる方法

「6〜9歳の集中時間は約15分が正常」

何かにすぐ飽きるわが子を見て「集中力がない」と悩む親は多いもの。しかし脳科学では、子どもが集中できる時間は約15分程度。6~9歳の子どもは短時間でも満足し、確実に集中力は養われています。むしろ親の声かけが集中を遮断している可能性も。好きなことに没頭する「絶対的集中力」を育てることで、勉強にも転化できる力が身につきます。

「子どもの集中力を育てたいと願うなら、何かに没頭しているときは話しかけないことです。テレビやゲームであっても熱中しているなと思ったら、放っておいたほうがいいのです。集中力を養うことこそ最も大事なことなのです。せっかく集中して何かに取り組んでいるのに、親が『おもしろそうだね』と声をかけることで、その都度子どもの集中力は遮断されるのです。」

(引用元:StudyHackerこどもまなび☆ラボ|6~9歳は集中する時間が短い。「絶対的集中力」を育てる方法)

【おすすめ記事5】「運動神経のいい子」特徴6つ。12歳までに運動神経はもっと伸ばせる!

「運動神経は遺伝しない!3〜12歳が黄金期」

「親が運動オンチだから子どもも……」は大きな誤解。スポーツ科学の第一人者が断言するのは「生まれつき運動神経が悪い人はいない」という事実。運動神経の良し悪しは遺伝ではなく運動環境の違い。プレゴールデンエイジ(3~6歳)に36の基本動作を習得し、3〜12歳の神経系発達黄金期に多様な運動を経験させることで、どの子も運動神経は飛躍的に向上します。

「運動神経のいい子と運動神経の悪い子の違いについて、スポーツや運動に必要な “動きのパターン” を経験しているかどうか、つまり、『脳の神経回路をたくさんつくったかどうか』という『後天的な環境の違いによって決まる』のです。運動神経のいい子は、さまざまな動きのパターンを経験し、運動の基礎となる脳の神経回路を育んでいるのです。」

(引用元:StudyHackerこどもまなび☆ラボ|「運動神経のいい子」特徴6つ。12歳までに運動神経はもっと伸ばせる!)

【おすすめ記事6】5人に1人が「HSC」。繊細で共感性の高い「ひといちばい敏感な子ども」の特徴とは?

「敏感さは病気ではなく、すばらしい気質」

些細な刺激に反応し、感情豊かで深く考える子ども——それはHSC(ひといちばい敏感な子ども)かもしれません。5人に1人の割合で存在するHSCは、病気でも障害でもなく生まれもった気質。DOES(深く処理・過剰刺激・感情反応・刺激察知)の4つの面を全てもち、良質な環境では非HSCよりも幸せを感じ、優れた才能を発揮する可能性を秘めています。

「HSCの敏感さについて、『良質の子育てを受けるなど、よい環境に置かれた場合には、ほかの子よりもプラスに作用します』。HSCは非HSCよりも感受性が強いため、同じような幸せな環境にいた場合、非HSCよりも幸せを感じることができるのです。また、物事を深く考えるので、勉強に集中できる環境であれば、成績もよいのだそう。」

(引用元:StudyHackerこどもまなび☆ラボ|5人に1人が「HSC」。繊細で共感性の高い「ひといちばい敏感な子ども」の特徴とは?)

【おすすめ記事7】7歳までは自己チューでもOK!? 「失敗を人のせいにする子」と「思いやりがある子」の違い

「自己チューは発達の正常プロセス」

「うちの子、自己中心的で困る」と悩む親は多いもの。しかし発達心理学の父ピアジェが解明したのは、2~7歳は「自己中心性」という正常な発達段階ということ。相手の気持ちを理解できるのは7歳頃から。むしろ大切なのは自己受容を育て、「失敗してもいい、どんなあなたでも大好き」と伝えること。生まれつき自己中心的でも、親の適切な対応で必ず改善されます。

「子どもが自己中心的な言い分を並べ続けるとつい、『いい加減にしなさい!』と頭ごなしに怒っていませんか? しかし、ここで親に必要なのは、子どもの気持ちに寄り添う姿勢と忍耐のようです。『子どもの言い分を、まずきちんと聞くこと』『うなずきながら、肯定しながら聞いて受け入ること』がとにかく大切なようです。」

(引用元:StudyHackerこどもまなび☆ラボ|7歳までは自己チューでもOK!? 「失敗を人のせいにする子」と「思いやりがある子」の違い)

【おすすめ記事8】子どもの脳をきちんと育てる「正しい睡眠」

「5歳児11時間・小学生10時間の理想睡眠」

朝のぐずり、夜の寝つきの悪さ、食欲不振、キレやすさ、勉強への集中不足……。一見別々に見える子どもの問題の多くは、じつは睡眠に原因があると睡眠専門医が指摘。5歳児なら11時間、小学生なら10時間の理想睡眠時間に対し、現代日本人は2時間不足。レム・ノンレム睡眠の正しいリズムと「朝は明るく、夜は暗く」で脳の発達を促進できます。

「それらは、それぞれまったく別の問題のように思えます。ところが、じつはその根本をたどると、睡眠に問題があることが非常に多いのです。逆にいえば、睡眠の問題さえ改善できれば、そういった問題の多くが見事になくなってしまうということ。10歳でも20歳でも、正しい刺激を入れ直せば、いつからでも体の脳はきちんと育つようにできています。」

(引用元:StudyHackerこどもまなび☆ラボ|子どもの脳をきちんと育てる「正しい睡眠」)

【おすすめ記事9】”内気な性格” は直せます! 子どもの「恥ずかしがり屋」を克服する5つの方法

「遺伝3割、環境7割。内気は克服可能」

「うちの子、恥ずかしがり屋で困る」と悩む親は多いもの。しかし研究によると、内気な性格は遺伝3割、環境7割で決まり、十分に変えられることが判明。7歳までは自己中心性が正常で、慎重さや細やかな気づきなど恥ずかしがり屋ならではの長所も。5つの対応法(タイミングを待つ・ポジティブ声かけ・得意分野での成功体験・段階的参加・意見尊重)で、子どもの自信と行動範囲を確実に広げられます。

「子どもが恥ずかしがるシチュエーションの背景には、自信がもてず『うまくいくだろうか』と心配になったり、失敗などイヤな経験のせいで『また間違ってしまうのではないか』と不安や恐怖を抱いてしまうことがあります。『自信がないから、不安だから、怖いから、○○できない』といった気持ちが恥ずかしがり屋の子どもの心のなかにあるのです。」

(引用元:StudyHackerこどもまなび☆ラボ|“内気な性格” は直せます! 子どもの「恥ずかしがり屋」を克服する5つの方法)

【おすすめ記事10】「 “いい子にしてほしい” なら、まず5分遊んでみて」親の注目で子どもの問題行動が減る ——”スペシャルタイム” の実践方法

「1日5分で子どもの問題行動が劇的改善」

癇癪や反抗的態度に悩む親必見。子どもの問題行動は「もっと見てほしい」という切実なサイン。世界40カ国で実践される「スペシャルタイム」は、1日5分、子どもが主導権を握る特別な時間。親は命令・評価・指導をせず、PRIDEスキルで「見る・聞く・共感する」だけ。愛着理論に基づくこの手法で、親子の信頼関係と子どもの自己肯定感が確実に向上します。

「スペシャルタイムは、『いい子にさせるための技』ではありません。それは『あなたは大切な存在だよ』『あなたのことを理解したいよ』と毎日伝える習慣です。子どもは、その無条件の受容と愛情のなかでこそ、自然と落ち着いた行動を選べるようになります。たった5分。でも、その5分が親子の未来を変えていきます。」

(引用元:StudyHackerこどもまなび☆ラボ|「 “いい子にしてほしい” なら、まず5分遊んでみて」親の注目で子どもの問題行動が減る ——”スペシャルタイム” の実践方法)

***

子育ての悩みは一人ひとり違いますが、科学的なデータがあることで「これで大丈夫」という安心感が生まれますよね。今回ご紹介した数字を参考に、お子さんのペースに合わせて無理なく取り入れてみてください。数字で示される子どもの発達や性格の特徴は、親が「どう関わればいいか」を考える大きな手がかりになります。

「こどもまなび⭐︎ラボ」では、これからも親子の成長を応援する情報をお届けしていきます。一緒に楽しい子育てライフを送りましょう。