「うちの子、なかなか準備が進まない」「すぐに気が散ってしまう」「計画を立てるのが苦手」——そんな悩みを抱えていませんか?

じつはこれらは、子どもの実行機能スキルの発達と深く関わっています。実行機能とは、脳の「司令塔」のような働きをする力。計画を立てたり、気持ちをコントロールしたり、目標に向かって行動したりするために必要な、とても大切なスキルです。

驚くべきことに、近年の研究では、この実行機能スキルはIQよりも学業成績や将来の成功を予測することがわかってきました。さらに、幼少期に急速に発達するため、この時期の関わり方がとても重要なのです。

では、実行機能スキルとは具体的にどんな力で、日常生活のなかでどう育てていけばいいのでしょうか? ハーバード大学などの最新研究をもとに、今日からできる具体的な方法をご紹介します。

目次

実行機能スキルは、脳の「司令塔」

ハーバード大学発達する子どもセンターによると、実行機能スキルは脳の「航空管制システム」のように働くと説明されています。

空港の管制官が、たくさんの飛行機の離着陸を安全に管理しているように、実行機能は私たちの脳のなかで、さまざまな情報を整理し、優先順位をつけ、適切な行動を選択する役割を担っています。

「実行機能スキル」とは、具体的にはこんな力のことです:

- 計画を立てる力:「宿題が終わったら遊ぼう」と順序を考える

- 気持ちをコントロールする力:「いまはおやつを我慢しよう」と衝動を抑える

- やることを覚えておく力:「着替えて、歯を磨いて、カバンを持つ」と複数の指示を記憶する

- 柔軟に切り替える力:予定が変わっても、気持ちを切り替えて対応する

なぜいま、実行機能が注目されているの?

フロンティアズ誌に掲載された研究によると、実行機能スキルはIQよりも学業成績や将来の成功を予測する重要な指標だとわかっています。頭のよさだけでなく、「計画を立てて実行する力」「集中力を保つ力」「失敗しても諦めずに続ける力」が、学校生活や将来に大きく影響するのです。

さらに興味深いのは、実行機能スキルが優れている子どもは、同じ量の授業や練習からより多くを吸収できるという点。つまり、実行機能を育てることは、学習効率そのものを高めることにつながるのです。

うちの子は大丈夫? 簡単チェックリスト

お子さんの実行機能スキルの発達具合を、簡単にチェックしてみましょう。

こんな様子はありませんか?

- 指示をすぐ忘れてしまう

- 思いついたらすぐ行動してしまう

- 予定が変わるとパニックになる

- 部屋や机が常に散らかっている

- 順番を待つのが苦手

- 感情の切り替えが難しい

- どこから手をつけていいかわからなくなる

- 忘れ物が多い

- 活動の切り替えに時間がかかる

- 時間配分が苦手

たくさん当てはまっても、心配しすぎないでください。実行機能スキルは発達途中ですし、年齢や個性によっても大きく差があります。

大切なのは、「できないこと」を叱るのではなく、「どうサポートするか」を考えること。実行機能スキルは、特別な訓練をしなくても、日常生活の中で自然に育てることができます。次の章から、子どもの実行機能を高める5つの方法具体的な方法をご紹介します。

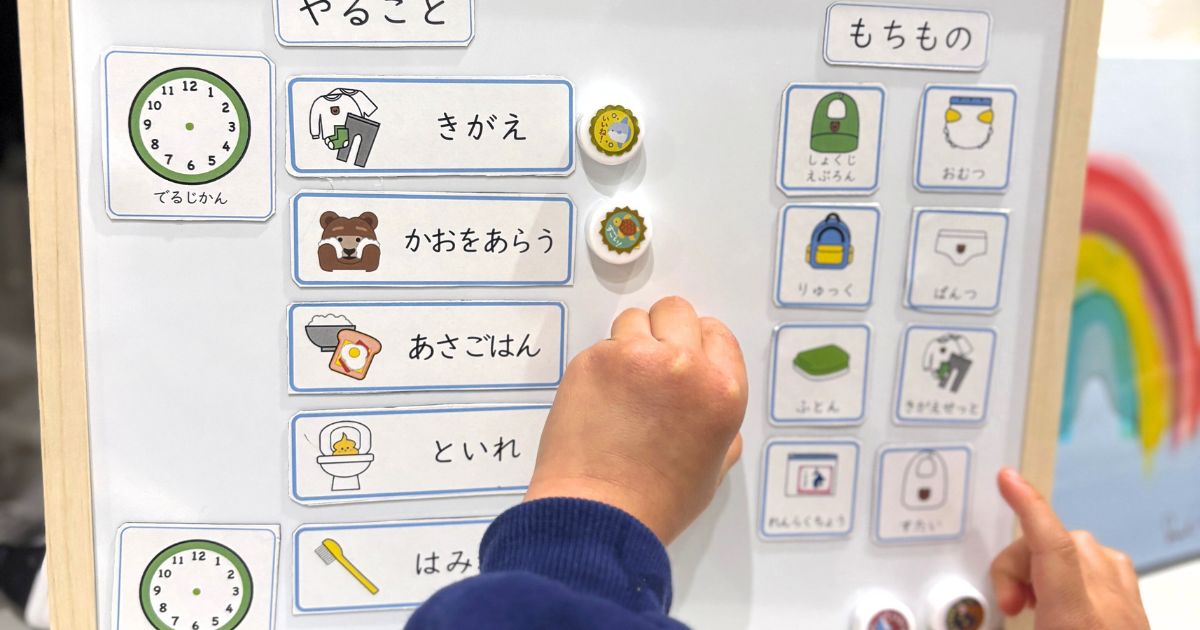

方法1:ToDoリスト・お支度ボードで「見える化」する

やることを目で見てわかるようにすることで、「次は何をするんだっけ?」と迷わずに行動できるようになります。これは脳への負担を減らし、子どもが自分で考えて動く力を育てます。

具体的なやり方:

- 朝のお支度ボードを作る(着替え→朝ごはん→歯磨き→持ち物確認)

- 親子でToDoリストを共有する

- できたら可愛いシールを貼る、マグネットを動かすなど「達成感」を見える化

- 内容は具体的に(「宿題をする」ではなく「計算ドリル20問」)

ポイント:

前日の夜に「明日のToDoリスト」を一緒に作ると、朝のバタバタが減ります。「ゲームを1時間する」などの娯楽も入れてOK!

方法2:ごっこ遊びで楽しく実行機能を鍛える

研究によると、社会的なごっこ遊びは実行機能を育てる最高の方法のひとつです。「お医者さんごっこ」や「お店屋さんごっこ」では、役を覚えて演じたり、友達の動きに合わせて柔軟に対応したりと、実行機能のすべての要素が自然に鍛えられます。ある研究では、実行機能だけでなく、語彙力、読解力、算数の能力も向上したという結果も。

「ごっこ遊び」例:

- お医者さんごっこ、お店屋さんごっこ、ヒーローごっこなど

- 役を決めて、その役になりきる

- 簡単なストーリーを一緒に考える

- 友達や兄弟と一緒に遊ぶ

ポイント:

特に3〜6歳は、たっぷり遊ばせてあげることが大切。「遊んでばかり」と思わず、これが脳を育てていると理解しましょう。

方法3:お手伝いで「順序」と「計画」を意識させる

お手伝いは、実行機能を育てる絶好のチャンス。段取りを考えたり、順番を守ったり、集中して作業したりと、日常のお手伝いのなかで自然に練習できます。

お手伝い例:

- 【洗濯物をたたむ】種類ごとに分ける(分類する力)→たたむ順番を考える(計画する力)→きれいにたたむために集中する(注意のコントロール)

- 【料理】レシピを見ながら手順を覚える(記憶する力)→順番を守る(計画実行)→味見を我慢する(衝動のコントロール)

- 【テーブルの準備】何が必要か考える(計画)→家族の人数分を揃える(数の概念)→きれいに並べる(整理整頓)

ポイント:

完璧を求めず、「手伝ってくれてありがとう」と感謝の気持ちを伝えましょう。失敗しても叱らず、一緒に直すことで学びになります。

方法4:ゲームやパズルで楽しく鍛える

遊びながら実行機能を鍛えられるのがゲームやパズルの魅力。ルールを守る、順番を待つ、負けても気持ちを切り替えるなど、さまざまなスキルが育ちます。

年齢別おすすめゲーム:

- 【3〜5歳】神経衰弱(記憶する力)、だるまさんが転んだ(衝動を抑える力)、簡単なパズル(問題解決能力)、カードゲーム「ドブル」(注意力)

- 【6〜8歳】UNO(ルールを守る、柔軟に対応する)、ジェンガ(集中力、計画性)、オセロ(先を読む力)、すごろく(順番を守る、数の概念)

- 【9歳〜】ボードゲーム(人生ゲーム、カタンなど)、将棋・囲碁(戦略を立てる力)、チーム対戦型ゲーム(協力する力)

ポイント:

勝ち負けにこだわりすぎず、楽しむこと。負けたときの感情コントロールも、実行機能の一部です。また、スポーツでも同じような効果が得られます。

方法5:「自分で決める」経験を増やす

実行機能を育てるには、自分で考えて決める経験が不可欠です。親が先回りして決めてしまうと、子どもは考える機会を失ってしまいます。

具体的なやり方:

- 「今日は何着る?」(選択と決定)

- 「宿題と遊び、どっちを先にする?」(優先順位)

- 「明日の準備、何が必要?」(計画)

- 「おやつは何にする?」(意思決定)

- 「この問題、どうやって解く?」(問題解決)

ポイント:

最初は時間がかかるかもしれませんが、「自分で決めた」という経験が、自立心と実行機能を同時に育てます。間違った選択をしても、それが学びになります。

実行機能を伸ばすために、親が気をつけたい3つのポイント

よかれと思ってやっていることが、じつは実行機能の発達を妨げているかもしれません。ここでは「やってはいけないこと」と「代わりにできること」をセットでご紹介します。

NG 1:何でも先回りしてやってあげる → 「見守る」勇気をもつ

「忘れ物しないように」と親がすべて準備してあげる、「時間がないから」と着替えを手伝う——優しさのつもりでも、これでは子どもが自分で考えて行動する機会を奪ってしまいます。失敗する経験も大切。「忘れ物したらどうなるか」を体験することで、次から気をつけるようになります。見守る勇気を持ちましょう。

NG 2:常に急かす・せかす → 「考える時間」を確保する

「早く早く!」「何やってるの!」——時間に追われる毎日では、子どもは落ち着いて考える余裕がありません。脳科学の研究では、ストレスやプレッシャーは実行機能を司る脳の前頭前野の働きを低下させることがわかっています。常に急かされ、時間に追われる環境では、子どもの脳は「考える」モードではなく「逃げる」モードになってしまうのです。

朝は15分早く起きる、余裕をもったスケジュールを組むなど、「考える時間」を確保しましょう。時間に追われない環境が、子どもの実行機能を育てます。

NG 3:できないことを叱る → 「できたこと」を認める

「何度言ったらわかるの!」「なんでできないの!」——叱られ続けると、子どもは自信を失い、やる気をなくしてしまいます。「できたこと」に注目し、小さな成長を認めてあげましょう。「今日は自分で靴下履けたね」「忘れ物、昨日より減ったね」など。寝る前の5分、「今日できたこと」を一緒に振り返る習慣をつけると、自己評価力も育ちます。

***

実行機能スキルは、子どもの将来を左右する大切な力。でも、実行機能の発達には時間がかかります。「昨日できなかったのに、今日できるようになった!」ということは少なく、少しずつ、ゆっくり育っていくもの。焦らず、子どものペースを大切にしましょう。

そして何より大切なのは、できないことを叱るのではなく、できたことを認めること。小さな成功体験の積み重ねが、子どもの自信と実行機能を育てていきます。親のちょっとしたサポートで、子どもの「やり遂げる力」は大きく伸びるのです。

(参考)

ハーバード大学 発達する子どもセンター|実行機能と幼児期の発達ガイド

PMC (米国国立医学図書館)|4〜12歳の子どもの実行機能発達を支援することが示された介入