こんにちは、防災士の黒須貴子です。前回は夏休みのお留守番について、基本的な準備と心構えをお伝えしました。多くの親御さんから「子どもと一緒にルールを決められました」「お留守番が成長の機会になりました!」といったお声をいただき、とても嬉しく思っています。

9月1日は「防災の日」として広く知られていますが、子どもの安全を考える機会は一年を通していつでも大切です。地震や火事などの大きな災害だけでなく、子どもがお留守番をしているときには、家庭内でもさまざまなトラブルが起こり得ます。お留守番は子どもの自立につながる大切な経験ですが、同時に「もしも」のときの備えが欠かせません。

今回は、前回の基本編に続いて、より具体的な防災対策にフォーカス。子どもと親が一緒に使える防災チェックリストもご用意しました。記事を読みながら、ぜひ親子で確認してみてください。

目次

子どもが一人のときに起こりやすい災害・トラブルTOP5

防災教育の現場で実際に相談を受けることの多い、お留守番中の代表的なトラブルを整理しました。

1. 火災(ライター・コンロなど)

危険度:★★★★★

子どもの好奇心は時として思わぬ危険を招きます。「ちょっとだけなら」という気持ちで火を使ってしまい、大きな事故につながるケースが後を絶ちません。

対策ポイント:

- ライターやマッチは必ず鍵のかかる場所に保管

- ガスの元栓は外出時に必ず閉める

- 調理は大人がいるときだけというルールを徹底

- 「火は命に関わるもの」という意識を共有する

2. 転落(ベランダ・窓際)

危険度:★★★★☆

「ちょっと外を見てみたい」「下に落ちた物を取りたい」そんな気持ちから、イスや踏み台を使ってベランダに出てしまう事故が多発しています。特に低学年のお子さんは要注意です。

対策ポイント:

- ベランダや窓際に踏み台になるものを一切置かない

- 小さい子には「ベランダ禁止ルール」を明確に教える

- 窓の鍵は子どもの手の届かない高さに設置

- ベランダの柵の高さが十分か定期的にチェック

3. 地震・自然災害

危険度:★★★★★

地震はいつ起こるかわからないもの。一人でいるときに大きな揺れに遭遇したら、子どもはパニックになってしまいます。だからこそ、日頃からの備えと練習が重要です。

対策ポイント:

- 家具は転倒防止器具でしっかり固定

- 揺れたらまず「机の下」を合言葉に

- 揺れが収まったら玄関ドアを開けて避難経路を確保

- 親への連絡方法を複数準備(電話・メール・災害用伝言板)

4. 不審者・犯罪

危険度:★★★★☆

宅配便や点検業者、知人を装った人物への対応は、大人でも判断に迷うことがあります。子どもなら尚更です。前回お伝えした基本ルールに加えて、より具体的な対応策を覚えておきましょう。

対策ポイント:

- 「宅配便です」と言われても、親の指示がないかぎりドアは開けない

- 「○○ちゃんのママの友達です」と言われても応対しない

- 録画機能付きインターホンがあれば積極的に活用

- あやしいと感じたらためらわずに110番通報

5. 帰宅時のトラブル(マンション・自宅前)

危険度:★★★☆☆

家の鍵を開ける瞬間は最も無防備になりがち。特にマンションでは、エレベーターや廊下で見知らぬ人と遭遇する可能性もあります。

対策ポイント:

- 帰宅時は必ず周囲を確認してから鍵を出す

- 部屋番号は絶対、他人に教えない

- エレベーターで知らない人と2人きりになったら降りる

- 「ただいまー!」の声かけで家族の在宅を装う

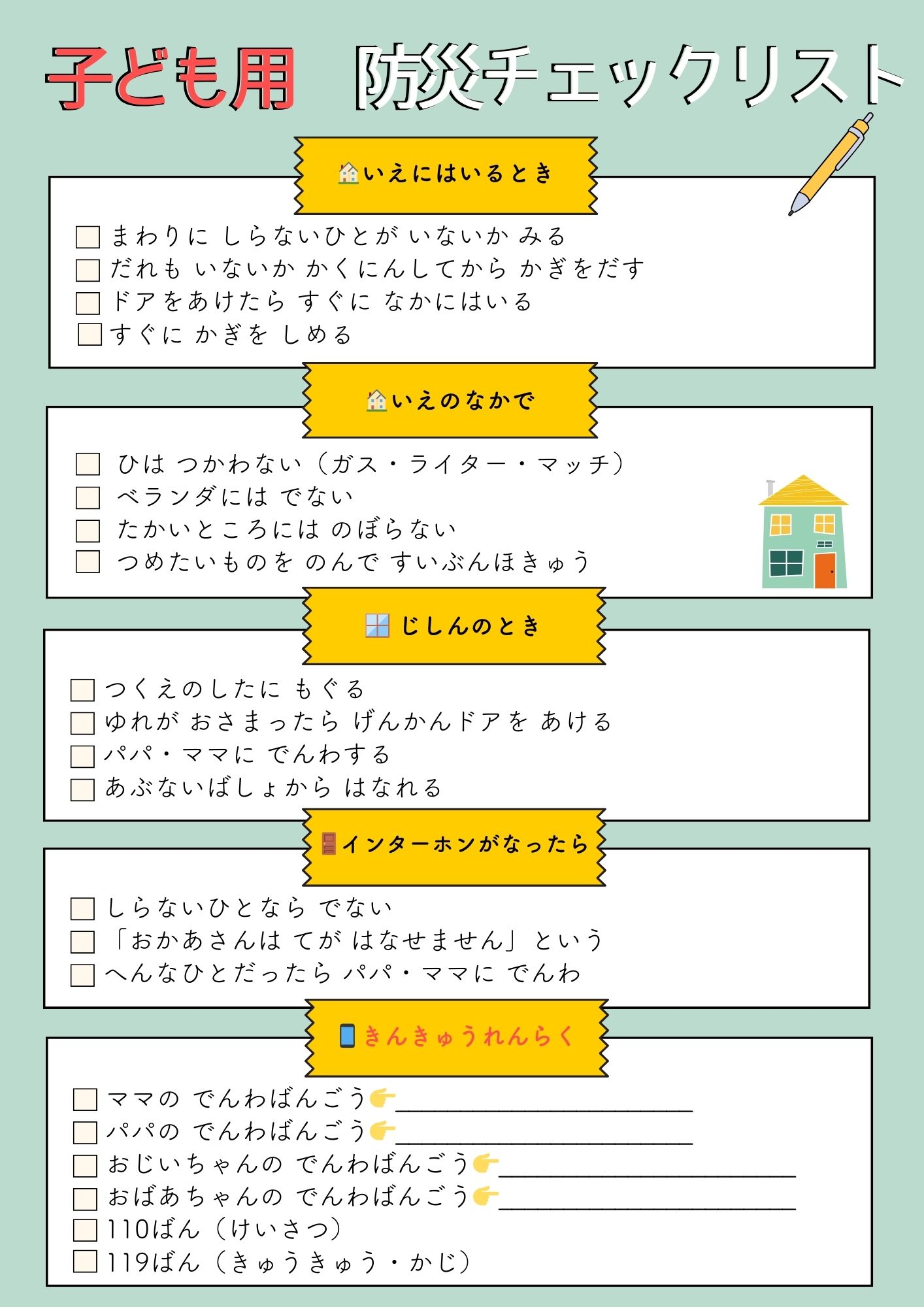

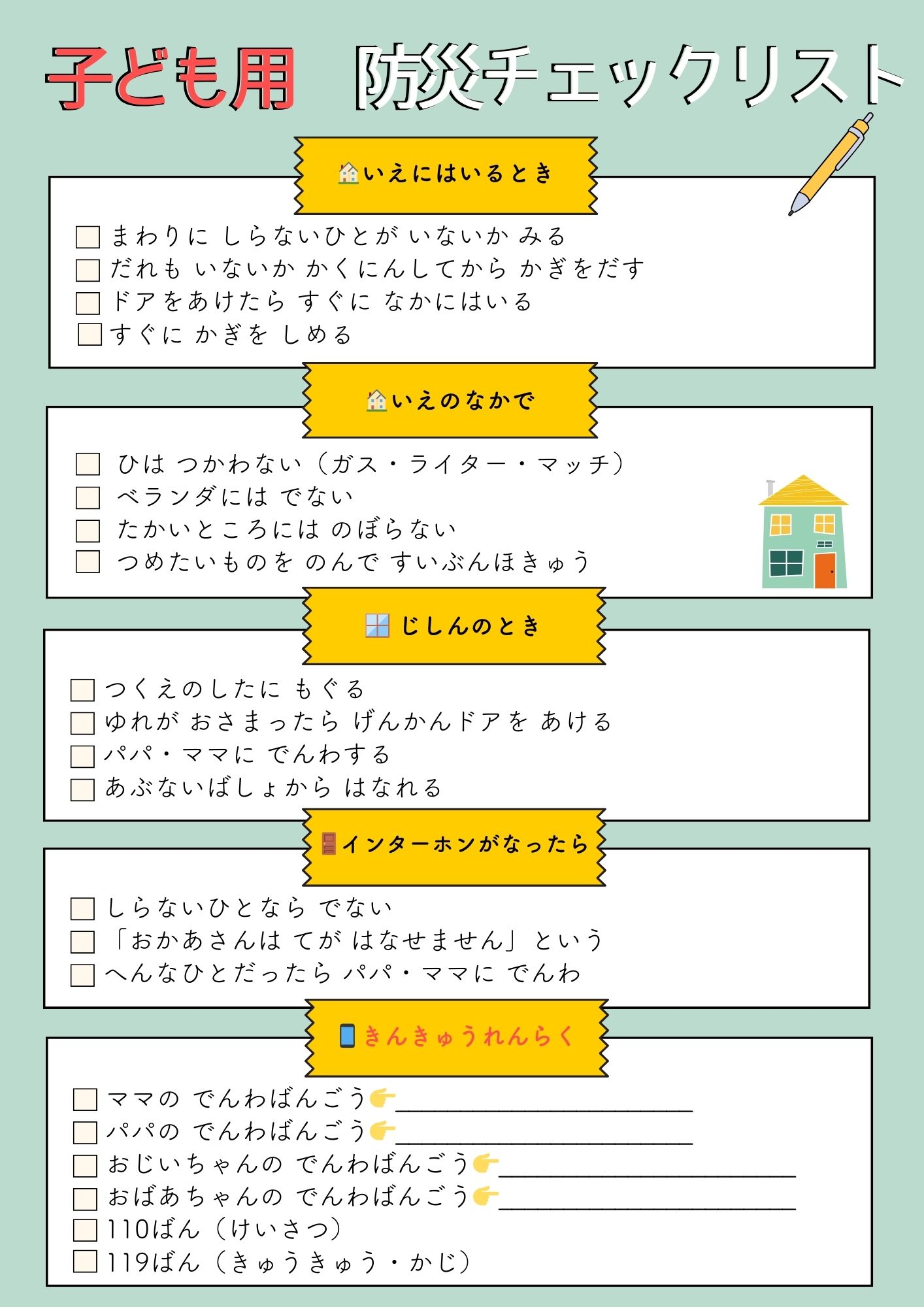

子ども用防災チェックリスト【印刷用】

子どもが「自分で確認できる」形にしました。ひらがなを多用し、イラスト付きで作成しています。冷蔵庫や玄関に貼って使ってください。

おとな用防災チェックリスト【印刷用】

おとなが事前に整えておくべき項目をまとめました。お出かけ前の最終確認にもご活用ください。

防災練習を「遊び」に変える工夫

防災対策は「堅苦しいもの」と思われがちですが、子どもにとっては「できた!」を積み重ねる大切な学習機会。遊び感覚で取り入れることで、自然に身につけることができます。実際の被災地においても、事前に訓練や練習を重ねてきたところは、そうでないところに比べて、犠牲になる子どもや被害が少なくなっています。すぐに取り入れられる防犯練習を3つ、ご紹介しましょう。

【防犯練習1】「もしも」クイズで判断力アップ

「もし地震が起きたらどうする?」「もしインターホンが鳴ったら?」といったクイズ形式で、楽しみながら正しい判断を身につけましょう。正解したら「すごいね!」としっかりほめることで、子どもの自信にもつながります。

【防犯練習2】防災ごっこで実践練習

実際に机の下にもぐる練習や、インターホンへの応対練習を「ごっこ遊び」として取り入れます。「地震だ〜!」「ピンポーン、こんにちは〜」なんて声をかけながら、親子で楽しく練習しましょう。

【防犯練習3】月1回の「防災点検日」

毎月決まった日に、親子で家のなかをチェックして回る習慣をつくってみてください。「今月も安全だね」「ここを直そうか」なんて会話をしながら、防災意識を自然に高めることができます。

防災対策は「自分と家族を守るための大切なスキル」

前回お伝えした「信頼」の大切さは、防災対策でも同じです。親が「あなたなら正しい判断ができる」というメッセージを伝えることで、子どもも責任感を持って行動できるようになります。

「ダメ」「危険」と言うだけでは、子どもは萎縮してしまいます。そうではなく、「なぜその行動が危険なのか」「どうすれば安全でいられるのか」を一緒に考える時間をつくることで、子ども自身が納得して行動できるようになるのです。

防災対策は「怖いもの」ではなく、「自分と家族を守るための大切なスキル」として捉えてもらいたいと思います。正しい知識と適切な準備があれば、子どもも自信をもってお留守番に臨むことができるはずです。お留守番は、子どもが「自分で考えて行動する力」を育むチャンス。同時に、防災への意識を高める絶好の機会でもあります。

子どもの安全を考える大切な機会として、ぜひ親子で「防災習慣」を見直してみてください。今回のチェックリストを活用して、安心・安全なお留守番をサポートしましょう。

***

防災教育を通して多くの親子を見てきた経験から確信していることがあります。それは、適切な準備と信頼関係があれば、お留守番は必ず子どもの成長につながるということ。そして、その過程で身につけた防災スキルは、一生の財産になるということです。

次回は、シリーズ最終回として「お留守番卒業までのロードマップ」をお届けします。年齢に応じたステップアップの方法や、完全に一人立ちするまでの道筋を具体的にご紹介する予定です。

黒須貴子

株式会社ほむすび代表取締役。子ども向けの防災教育や防災グッズの開発を通して、「自分の身を守れる子ども」を育てる活動に取り組む。「親子で考える防災」をテーマに、全国で講演活動も行っている。

株式会社ほむすび

https://homusubi.com/