「いますぐ言葉にしなくていいよ。待ってるよ」――これは、絵本作家いげたゆかりさんが、世界文化社から出版された絵本『なかなかいえない ウウントネ』を通して、幼い頃の自分自身、そして言葉を発することに思い悩む子どもたちに送るメッセージです。

気持ちを言葉にするのは、船で海を渡るくらい大変なこと。「言いたいけど言えない」子どもに、親はどう寄り添えばいいのでしょうか。

第2回では、物語のなかのウウントネの旅を追いながら、親から伝えてほしい「待ってるよ」というメッセージについて、いげたさんと一緒に考えます。(第1回はこちら)

目次

気持ちを言葉にするのは、船で海を渡るくらいのパワーがいる

——ウウントネは、本当の気持ちを知るために、船に乗って楽器の島を巡る旅に出ることになります。「船」で「島」を巡ることにも意味があります。

いげたさん(以下 いげた):「気持ち」って動かすのにすごくパワーがいると思ったんです。一度生まれると「ほかの気持ちになろう」なんて簡単にスッと行くものではないですよね。「えいっ」と力を入れて進むイメージなんですよ。陸地をサクサクと歩いていく感じじゃない。

自分のなかに生まれた気持ちを置いといて、次の気持ちに行かなきゃいけないときの「ううう」という感じ、苦しさ、大変さのようなものを表現したくて船にしたんです。船って準備して発進して、海を超えていくってすごく大変じゃないですか。

島は「選ぶことの大変さ」を表現しようと思ってのこと。島は、上陸してしまえば、ほかの島に行くことはできませんよね。つまり、何かを選ぶということは、ほかのものを選べないということ。選ぶということは、そういう大変なことだということを表したくて『島』にしたんです。

子どもが言えないのは、相手を思いやるから

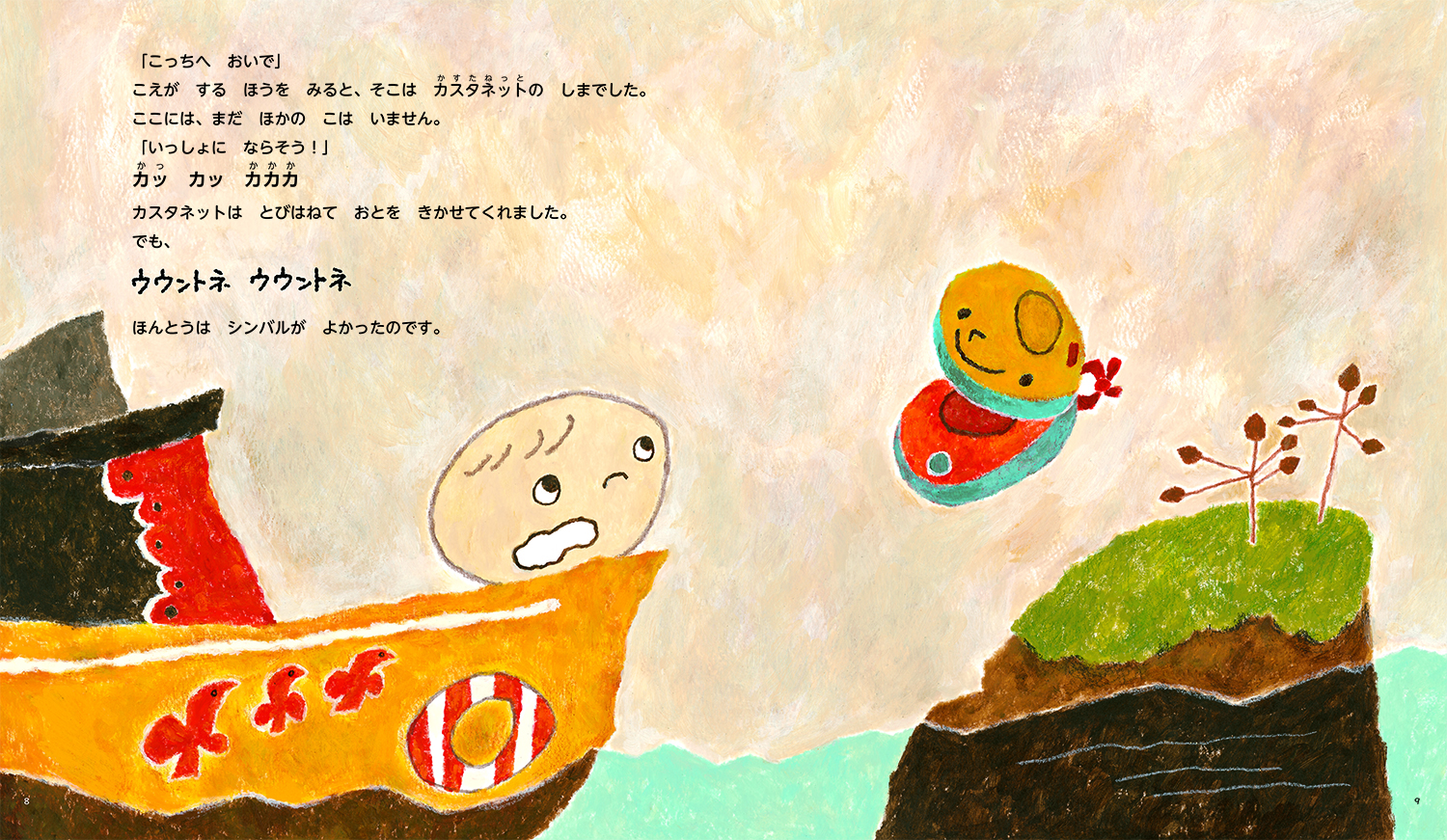

――絵本のなかで、主人公・なおくんは最初にシンバルの島で心を惹かれ、その後、カスタネット、マラカス、鈴の島を訪れます。楽器から話しかけられ、また「ウウントネ、ウウントネ」と悩むのです。

いげた:自分の気持ちを言えなくなるのは、考える過程で他人の思考が入り込んじゃうからだと思うんですね。このお話だと、なおくんはシンバルをやりたいと思ったけど、先にあきちゃんがシンバルをやりたいと言ってしまっている。

あきちゃんの気持ちに立てば、シンバルをやるのはあきちゃんのほうがいいし、もしかしたら先生やほかの子も、あきちゃんがシンバルをやるほうがうれしいかもしれない、というように他人の思考が入ってくるから、自分の気持ちをそのまま言えなくなってしまう。

だから、自分の気持ちを知るには、一旦他人の視点や考え、気持ちを全部脇に寄せる必要があるんです。島を巡って、いろいろな楽器と会話をするのは、そのための過程でもあると思います。

対話を重ねることで、子どもは自分の気持ちに気づく

いげた:そして、多分、自分の気持ちを隠してしまうのが他人の意見だとしたら、自分の気持ちを明らかにするにもまた、他人の意見が必要なんじゃないかと思うんです。

なおくんが最初に思った「シンバルをやりたい」という気持ちは、カスタネットやマラカスと話して、「あ、それは違う」って思うことで、「じゃあ、自分はこっちをやりたいんだ」と強く気付くことができる。

他人からの意見があることで、自分の気持ちがより色濃く出てくるんだと思います。

――最後にウウントネが弾けて、なおくんは「ぼくもシンバルやりたい」と、自分の気持ちを口にすることができました。ラストでは、なおくんとあきちゃんが、二人でシンバルを鳴らすシーンが描かれます。

言ってほしいのではなく、「時間をとってほしい」

――本作は、保育園に配本された人気絵本で、加筆のうえ市販本として販売されました。先生たちが、言葉が出ない子どもたちと「心のなかにウウントネがあるのかな」「島を巡っているのかな」と一緒に考えることができたそうです。

では「言いたいけど言えない」子どもにとって、家庭では親のどんな関わりが大切なのでしょうか。

いげた:何かを言ってほしいというよりは「時間をとってほしい」という感じなんです。「あなたの気持ちを共有する時間だから、待ってるよ」というメッセージを出してほしい。

親は忙しいのでずっと待ってることはできないでしょう。でも、「このあとずっとお母さんが何をしていても、ちゃんと手を止めて聞くからね」「いつでも聞くつもりで待ってるよ」ということを伝えてもらえれば、「あ、いますぐ言葉にできなくてもいいんだ」と安心して、言葉にできるタイミングで言えると思います。

――言葉にするのは、船で旅をするように大変なもの。スピードも決して速いものではありません。そう思えば、急かしたりせず、待つことができるのではないでしょうか。

いげたさんの相棒、はりもぐらの「もぐ」。絵を描くときにはいつも傍らにいるそう

いげたさんの相棒、はりもぐらの「もぐ」。絵を描くときにはいつも傍らにいるそう

絵本を通して「自分だけじゃない」と気づいてほしい

――いげたさん自身も、本を読むことで徐々に自分の気持ちを外に出せるようになったそうです。いげたさんにとって本は「いろいろな方の意見を聞いたり、コミュニケーションをとったりするようなもの」。それは絵本も同じだといいます。

いげた:「絵本は小さいお子さんが読む最初の本ですよね。自分がどうしたらいいかわからないときに、主人公を通して「こういう子もいるんだ」「自分だけじゃないんだ」と気付いたり、「こう思ってもいいんだ」と安心したりできるコミュニケーションのひとつだと思います。

もちろん、親や友達に話すことができればいいのですが、それができないときもありますよね。そんなときに、絵本のなかでコミュニケーションをとれば、ひとりでも「じゃあ、自分はどうしよう、どう感じたらいいのかな」と考えることができるのではないでしょうか。

この絵本を手に取るとき、もし親御さん自身が「あの人にこのことを言えてないな」と思ったり、お子さんを見て「この子、言えてないかもしれない」と思ったりすることがあれば、絵本を読むことで、気持ちが和いでもらえたらいいなと思います。

『なかなかいえない ウウントネ』

いげた ゆかり 著/株式会社世界文化社 (2025)

■ 絵本作家・いげた ゆかりさん インタビュー一覧

第1回:子どもの「言えない」を責めないで。ギュッと重い気持ち「ウウントネ」とは

第2回:いますぐ言葉にしなくていい。親から伝えてほしい「待ってるよ」というメッセージ

【プロフィール】

いげたゆかり

宮城県生まれ。東京女子大学卒業後、東京デザイナー学院にて、絵本づくりを学ぶ。劇団こぐま座の舞台美術などを手がけるかたわら、絵本作品を制作。第九回日本新薬こども文学賞絵画部門最優秀賞、第二十回ピンポイント絵本コンペ入選、第五回絵本テキストグランプリ審査員特別賞 など、受賞多数。「童話の会ペパン」同人。趣味はアコーディオン演奏。市販される絵本の制作は本作が初。