カラフルな色とぷにぷに・もちもちの弾力が不思議な「グミ」は、子どもから大人まで大人気のお菓子です。そんなグミは、ご家庭で簡単に手作りできるのをご存じでしょうか? 身近な食材で作れるので、親子で楽しめる手作りおやつとしてもおすすめです。

今回はグミの食感の秘密に迫ります。

理科の実験的要素を含んでいるため、夏休みの自由研究にもぴったりです。ぜひご活用ください!

ライタープロフィール

管理栄養士

約8年間保育園で献立作成や給食づくり、栄養相談に携わる。とくに食育活動に力を入れ、「食を楽しく学ぶ」「食に興味をもつ子を育てる」をテーマに0歳から5歳の年齢に合わせた指導を実施。アトピーや運動誘発性小麦アレルギーの発症、2年間のイギリス生活などを経て、現在は執筆活動をメインに食と健康に関する情報を発信している。

目次

どうしてグミはぷにぷに・もちもちするの?

弾力の正体は「ゼラチン」

グミのぷにぷに・もちもちとした弾力は、「ゼラチン」と呼ばれる成分からできています。ゼラチンは、動物の筋肉や軟骨に含まれるたんぱく質「コラーゲン」を熱で溶かして精製したものです。熱を加えると水に溶け、冷やすとなかに水分を閉じ込めながら固まります。

この性質が、グミのかみ応えや口の中での心地よい食感を作り出しています。

ゼラチンがグミの色や風味を引き立てるワケ

ゼラチンは無色透明で、ほとんど味や香りがありません。そのため、着色料や果汁を加えれば、使った食材の色や風味を活かすことができます。

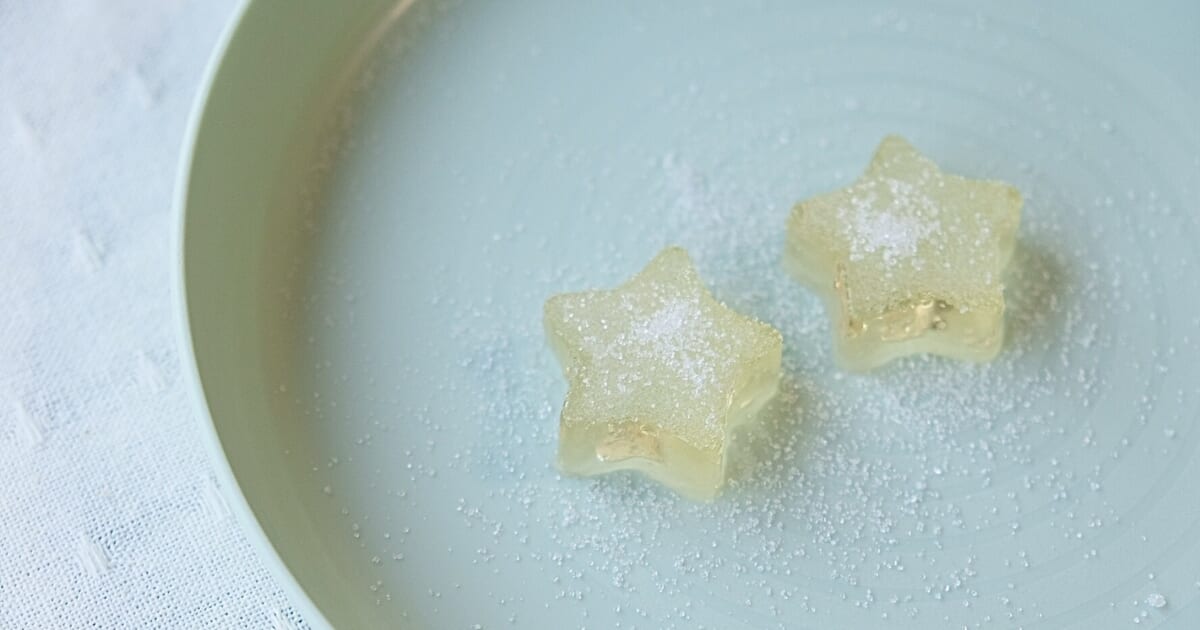

またゼラチンは、固まると透き通った美しい見た目が生まれます。ゼラチンの透明感とやわらかな弾力が、グミのカラフルな色合いや香りを一層引き立てているといえるでしょう。

アレンジいろいろ!カラフルなグミ作りにチャレンジ

小さなお子さまでも取り組みやすい、電子レンジで作れるグミレシピを紹介します。

基本のレシピをマスターすれば、味や色のアレンジも自由自在です。お好みのジュースやシロップで、オリジナルのカラフルなグミ作りに挑戦しましょう!

🍹果汁ジュースの手作りグミ

【材料】

- りんごやみかんなどの果汁ジュース 100ml

- 砂糖 大さじ2

- レモン果汁 小さじ1

- 粉ゼラチン 10g

【道具】

- ボウル

- ラップ

- スプーンやホイッパーなど混ぜるもの

- グミの型やタッパーなどの保存容器

- (包丁や型抜き)

【作り方】

- ボウルにジュース・砂糖・レモン果汁を入れ、ふんわりとラップをかける

- 電子レンジで加熱する(600W1分)

- 粉ゼラチンを加えてよく混ぜる

- 3をグミの型やタッパーなどに流し入れる

- ラップやフタをして冷蔵庫でよく冷やす(約1時間)

- 冷めたことを確認し、型から取り出す

- タッパーの場合は、包丁や型抜きで成型する

お好みでグラニュー糖をかけるのもおすすめです。

また、100%果汁ジュースを使うとより色や味を出すことができます。

🍧かき氷シロップの手作りグミ

かき氷シロップでもグミが作れます。夏に余ったかき氷シロップの消費にも便利です。

【材料】

- かき氷シロップ 大さじ3

- 水 大さじ2

- レモン果汁 小さじ1

- 粉ゼラチン 10g

【道具】

- ボウル

- ラップ

- スプーンやホイッパーなど混ぜるもの

- グミの型やタッパーなどの保存容器

- 包丁や型抜き

【作り方】

- ボウルにかき氷シロップ・水・レモン果汁を入れる

- ふんわりとラップをかけ、電子レンジで加熱する(600W1分)

- 粉ゼラチンを加えてよく混ぜる

- 3をグミの型やタッパーなどに流し入れる

- ラップやフタをして冷蔵庫でよく冷やす(約1時間)

- 冷めたことを確認し、型から取り出す

- タッパーの場合は、包丁や型抜きで成型する

ゼラチンの塊ができないように、しっかりと混ぜましょう。グミの型やタッパーなどには、あらかじめ薄く油を塗っておくと、グミが簡単に取り外せます。ジュースやかき氷シロップ、グミの型を変えてアレンジを楽しみましょう! 半量を固めてから違うグミ液を流し入れれば、二層のグミも作れます。

注意点

- グミ液が焦げないように、様子をみながら加熱しましょう。電子レンジから耐熱容器を取り出したり液体を型に流し入れたりする際は、やけどに注意してください。

- グミは弾力があります。よく噛んで少しずつ食べましょう。

手作りグミの応用編~比較実験してみよう~

手作りグミは、材料を変えれば実験が楽しめます。以下の3つのチャレンジに挑戦してみましょう!

◆ゼラチンの量を変えるとどうなる?

ゼラチンは、グミのぷにぷに・もちもち食感を生み出す大切な材料です。では、ゼラチンの量を5g増やすとどうなるでしょうか?

ゼラチンの量が増えると弾力が強まり、しっかりとした噛みごたえのグミができあがります。ちなみに、ゼラチンの量を減らすと、口のなかで溶けるような食感になります。

配合を調整し、お好みの固さを探してみてください。

◆ゼラチンを寒天に変えるとどうなる?

動物性食品のゼラチンを植物性食品の寒天に置き換えて作ってみましょう。常温で放置するとゼラチンと寒天にはどんな変化が起きるでしょうか?

じつはゼラチンは熱に弱く、20~30℃で溶ける性質があります。対して、寒天は90℃以上にならないと溶けません。

そのため、ゼラチンで作ったグミと寒天で作ったグミを常温の部屋に放置すると、ゼラチンの方が先に溶け始めます。

◆重曹を入れるとどうなる?

グミの型やタッパーにグミ液を流し入れる前に、重曹を1g加えてみましょう。食べたときの口のなかでは、どんな変化が起こるでしょうか?

グミ液に重曹を加えると、グミ液が泡立ちます。これは、グミ液の酸(レモン果汁)と重曹が反応して、炭酸ガスが発生したことによる変化です。

小さな気泡は、グミの弾力に独特の軽さをプラスします。ふんわりとした食感のグミは、通常のグミよりも柔らかく、口どけもよくなります。

ただし、重曹の量が多いと苦みを感じる場合があるため、重曹の入れすぎには注意が必要です。

***

ぷにぷに・もちもちの食感がやみつきになるグミは、動物由来のたんぱく質「ゼラチン」の性質により生まれます。グミ作りで、ゼラチンの固まる仕組みを学びましょう。

またゼラチンの量を変えたり寒天と比べたりなど、さまざまな実験を試すことで、食感の違いや科学の面白さに気づくかもしれません。夏休みの自由研究やおうち時間の遊びに、ぜひご活用ください。

オリジナルのカラフルグミを作って、楽しい食体験を広げていきましょう!

(参考)

文部科学省|ゼラチンと寒天のゼリーの特徴を調べよう

Science Direct Topics|Gelation of Proteins – an overview

日本ゼラチン・コラーゲン工業組合|ゼラチンの成分

国立大学法人 大阪教育大学|目指せ!炭酸水製造マスター