こんにちは、防災士の黒須貴子です。夏休みが始まると、お仕事の都合でお子さんをひとりでお留守番させる機会が増えますよね。「何かあったらどうしよう」「本当に大丈夫かな」と心配になる気持ち、本当によくわかります。近所のお母さんたちとお話ししていても、「うちの子ひとりで留守番させても平気かしら」なんて相談を受けることも多いのです。

でもじつは、きちんと準備さえしておけば、お留守番って子どもの成長にとってもプラスになります。普段は親がいて当たり前の環境で過ごしている子どもたちにとって、「自分で考えて、自分で行動する」という経験は貴重な学びの機会。問題なくひとりの時間を過ごせたという成功体験は、確実に子どもの自信につながります。

今回は、防災教育の現場で見てきた経験をもとに、親子で安心してお留守番に臨むためのポイントをお伝えします。不安を解消するコツから、お留守番を成長の機会に変える方法まで、具体的にご紹介していきますね。

目次

「怖い」より「できた!」を重視したい理由

多くの親御さんは、お留守番というと「危険なことが起きないように」という守りの姿勢で考えがちです。もちろん安全対策は大切ですが、それだけでは子どもにとって「我慢の時間」になってしまいます。

私が考えるお留守番の本当の価値は、子どもが「自分で判断できた」「ひとりでもできた」という達成感を味わえることにあります。火の取り扱いや来客への対応など、普段は親がやっていることを自分なりに考えて行動する経験は、危機管理能力だけでなく自立心も育ててくれるんです。

ただし、そのためには事前の準備が欠かせません。何の説明もなしに「お留守番よろしく」では、子どもも不安になるし、親も心配で仕事に集中できませんよね。

まず親がやっておくべき基本の準備

「ダメ」「危険」と言葉で伝えるだけでなく、実際に家のなかを一緒に歩いて、どこがなぜ危ないのかを確認しておきましょう。

◆キッチンは物理的な対策を

キッチンでは、「電気ポットのコンセントは抜いておく」「ガスの元栓を閉めておく」「包丁はしまっておく」を徹底しましょう。カップ麺などで使えるよう、ポットにお湯を沸かしておく、というのはついやってしまいがちですが、万が一、大きな地震が来た場合、倒れたり吹き飛んだりして非常に危険です。

電気ポットのコンセントを抜いておけば、万が一スイッチを押して空焚きしてしまうなどのリスクが回避できます。物理的に対策できるものについては、やっておくと安心です。

また、包丁もキッチンに包丁スタンドでおいてある場合も同様です。親の留守中は、やけどやけがをしても、すぐに応急処置ができませんので、リスクを最小限にするためにも重要な対策になります。

包丁は、「子供のわからないところ」もしくは「子供が開けられないところ」にしまっておくことが望ましいでしょう。ライターなども同様です。性格により個人差もありますが、包丁の場所を教えると、好奇心の強い子供にとっては逆にリスクになるケースがあります。子供は、親の居ない時に限って、なぜか普段やらない「いたずら」をしたくなるという事もありますので。

ただし「包丁は危ない」ということを伝えておくことは大切です。「もし、ママの留守中に包丁やはさみで手を切っちゃって血が出たら大変だよね」という風に。

◆お風呂場&洗面所も理由付きで説明を

お風呂場や洗面所も要注意スポット。低学年のお子様など、比較的年齢が低い子供がお留守番をする場合は、浴槽の水は抜いておくことをおすすめします。

洗濯機についても「回っているときは絶対に開けちゃダメ」と理由付きで説明しておきます。頭ごなしに「禁止」するより、「なぜそうしなければいけないのか」を子どもが理解できるように伝える方が、実際の場面で適切な判断ができるようになります。

◆来客と電話への対応を具体的に練習しておく

じつは、お留守番中のトラブルで最も多いのが、来客や電話への対応です。宅配便や訪問販売、そしてときには不審な電話もかかってくるかもしれません。基本的なルールは「知らない人は家に入れない」「知らない人からの電話には出ない」ですが、完全に無視してしまうと「留守だ」ということがバレてしまう可能性もあります。

おすすめの対応方法は、インターホンが鳴った場合は「お母さんはいま手が離せません」と答えること。電話の場合は着信履歴だけを確認して、後で親に報告するというやり方です。実際にロールプレイで練習しておくと、いざというとき慌てずに対応できます。

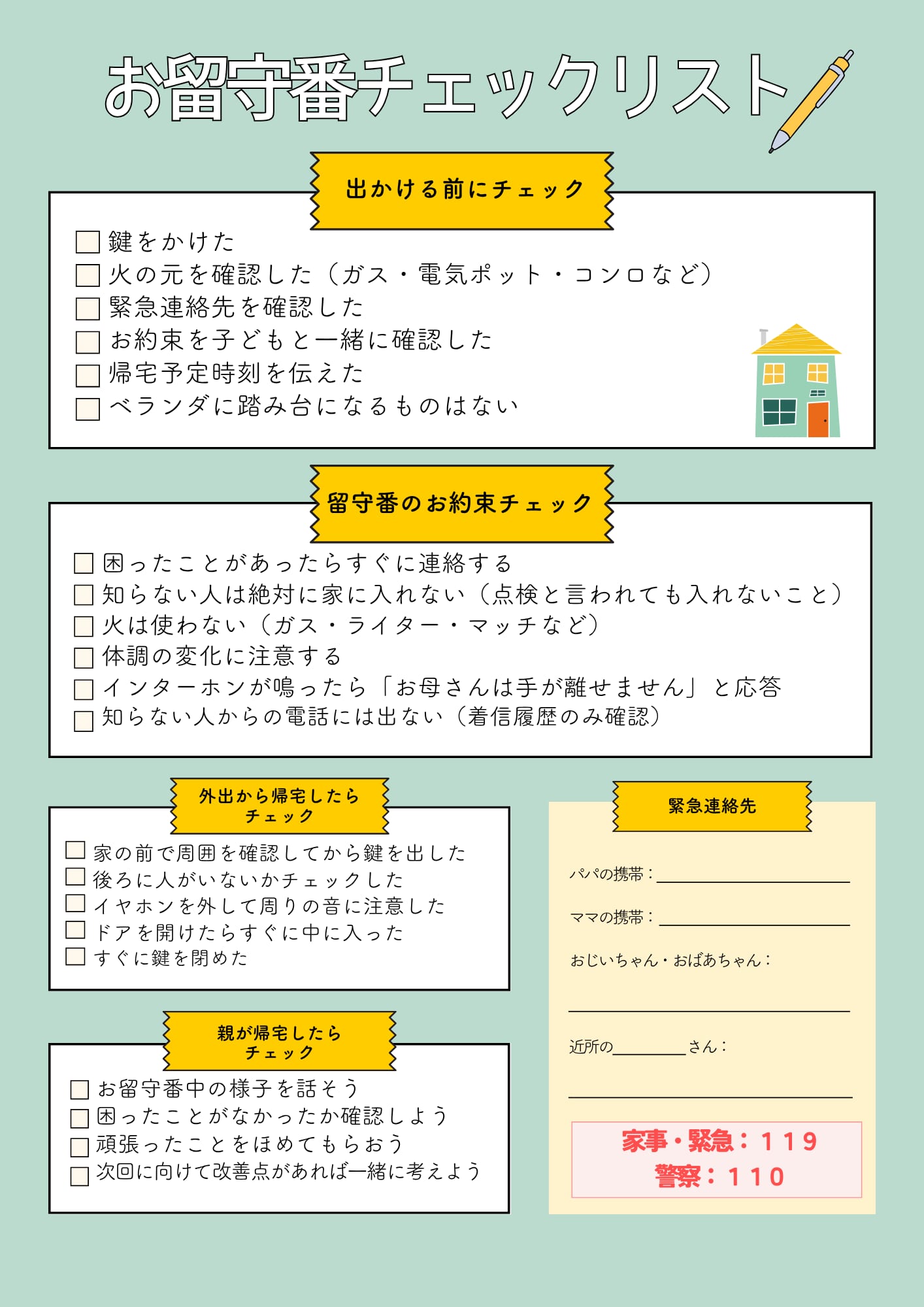

◆緊急時の連絡先を目につく場所に貼っておく

冷蔵庫やリビングの壁など、子どもがパッと見つけられる場所に緊急連絡先を貼っておきましょう。パパ・ママの携帯番号はもちろん、おじいちゃん・おばあちゃんの家、近所の信頼できる大人の連絡先、そして110番・119番も忘れずに。

ただ番号を書いておくだけでなく、「お腹が痛くなったらママに電話」「知らない人が来たらパパに電話」「火事やケガをしたときは119番」というように、どんなときにどこに電話するかという判断基準も一緒に書いておくと、子どもも迷わずに行動できます。

子どもと決めておきたい「お留守番のお約束」

ルールを決めるときは、一方的に親が決めるのではなく、子どもと一緒に考える時間をつくることが大切です。「どうして鍵をかけなければいけないと思う?」「火を使わない方がいいのはなぜかな?」と問いかけながら進めると、子ども自身が納得してルールを守ろうという気持ちになります。

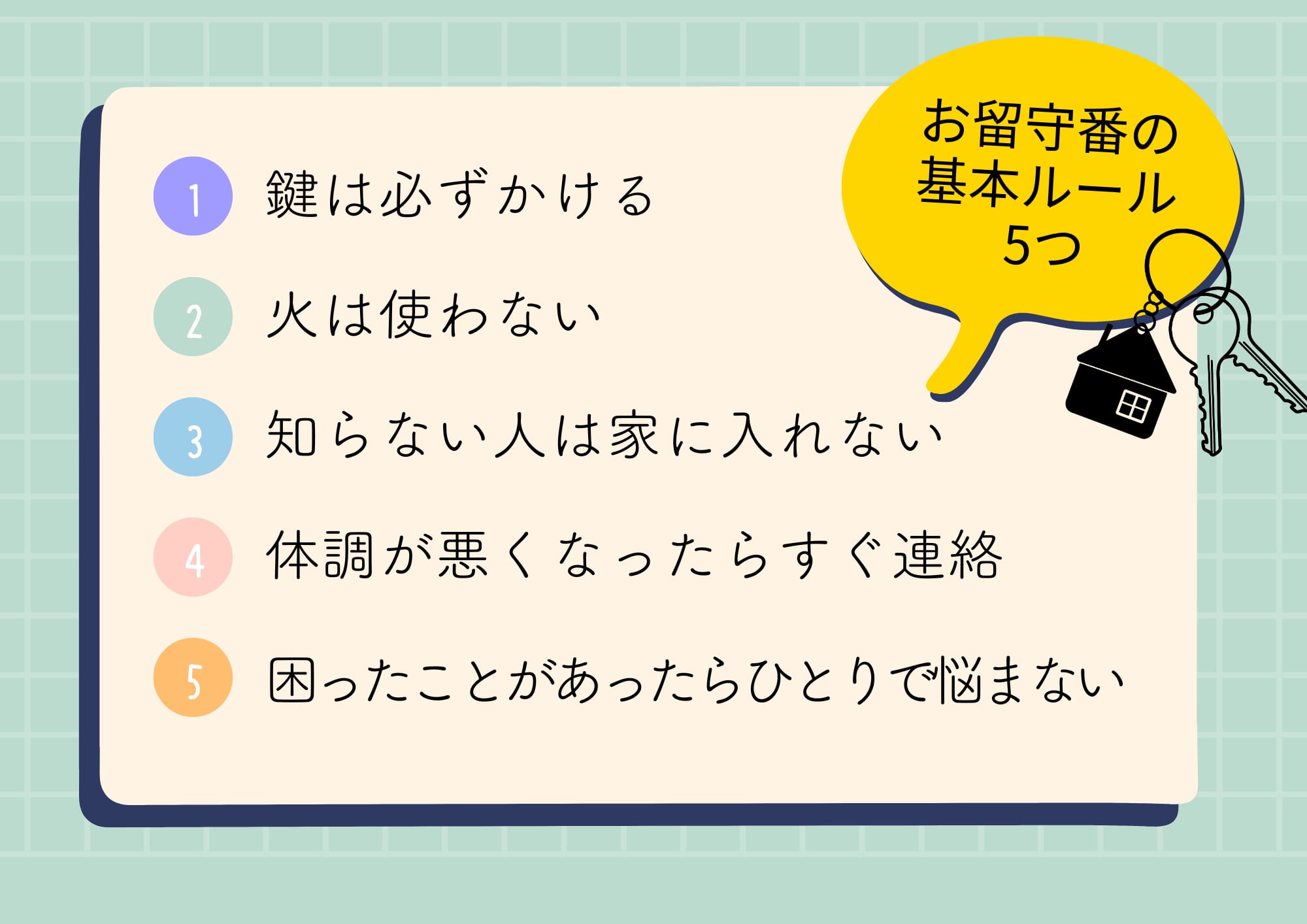

基本的なお約束は、鍵は必ずかける、火は使わない、知らない人は家に入れない、体調が悪くなったらすぐ連絡、困ったことがあったらひとりで悩まない、という5つ。これらを子どもにもわかりやすい言葉で紙に書いて、目につく場所に貼っておくだけでも、「やらなきゃ」という意識が高まります。

特に大切なのは「困ったときはひひとりで悩まない」という約束。子どもは「親に心配をかけたくない」という気持ちから、ちょっとしたトラブルでもひとりで抱え込んでしまいがちです。「どんな小さなことでも、わからないことがあったら電話していいからね」と伝えておくと、子どもも安心してお留守番に臨めます。

高学年なら知っておきたい外出時の注意点

小学校4年生以上になると、お留守番中にちょっとコンビニに行ったり、図書館に本を返しに行ったりすることもあるでしょう。そんなときに特に気をつけたいのが「帰宅時」の安全です。家の鍵を開ける瞬間というのは、どうしても無防備になりがち。鍵穴に集中していて周りが見えなくなったり、荷物を持っていて身動きが取りにくかったりします。不審者にとっては、じつはこの瞬間が最も狙いやすいタイミングなのです。

だからこそ帰宅時は、まず家の前で一度振り返って、後ろに誰もいないかを確認する習慣をつけてほしいもの。音楽を聞いていたらイヤホンを外して周りの音にも注意を払い、安全を確認してから鍵を出すようにします。そしてドアを開けたら素早くなかに入って、家のなかに誰もいなくても「ただいま!」と言って、すぐに鍵を閉める。

これらは「怖がらせる」ためではなく、「自分を守る習慣」として身につけてもらいたいことです。高学年の子どもには「君ならちゃんと判断できるよね」という信頼のメッセージとともに伝えることで、責任感をもって行動してくれるようになります。

お留守番を成長の機会に変える関わり方

お留守番を単なる「我慢の時間」で終わらせるのはもったいない。少し意識を変えるだけで、子どもにとって貴重な学びの時間にすることができます。

まず大切なのは、お留守番が無事に終わったときの親の反応です。「ひとりでお留守番できたね、すごいじゃない!」「ちゃんと鍵をかけてくれてありがとう」など、できたことを具体的にほめてあげましょう。小さなことでも認めてもらえることで、子どもは自信を積み重ねていきます。

一方で、不安だったことや困ったことがあった場合は、一緒に振り返る時間をつくることも大切です。「怖いことはなかった?」「困ったときはどうしたらよかったと思う?」と聞きながら、次回に活かせるポイントを見つけていきます。失敗や不安も、親子で話し合うことで貴重な経験に変わるのです。

また、「もしも」を想定した練習を遊び感覚で取り入れるのもおすすめ。「もし停電したらどうする?」「もしお腹が痛くなったらどうする?」「もし知らない人が来たらどうする?」といったクイズ形式で考えてもらうと、楽しみながら判断力を育てることができます。

専門家が伝える「信頼」の大切さ

私が防災教育の現場で多くの親子を見てきて感じるのは、お留守番の準備で最も大切なのは「信頼」だということです。親が「あなたなら大丈夫」「あなたを信じているよ」という気持ちを伝えることで、子どもも責任感をもって行動できるようになります。

不安だからといって、あれもこれもと制限したり、細かすぎるルールをつくったりすると、かえって子どもの自主性を奪ってしまいます。そうではなく、「なぜそのルールがあるのか」を一緒に考える時間をつくることで、子ども自身が納得して行動できるようになるんです。

お留守番は「我慢の時間」ではなく「成長の時間」にできる。そのことを、ぜひ多くの親御さんに知ってもらいたいと思います。

子どもの留守番に備えてチェックリストを作りましたので、ぜひご活用くださいね。

***

お留守番は確かに心配なものです。でも、親子でしっかりと準備をして、「なぜ」を共有しておけば、きっと「できた!」という達成感の方が大きくなるはず。子どもの「やればできる」という自信は、お留守番以外の場面でも大きな力になってくれます。

この夏は、お子さんの新しい一面を発見しながら、安心で実りあるお留守番を実現してくださいね。きっと、お子さんの成長ぶりに驚かされることでしょう。

防災教育を通して多くの親子を見てきた経験から、お留守番は決して「仕方なくさせるもの」ではなく、子どもの成長を促す貴重な機会だと確信しています。適切な準備と信頼関係があれば、親子にとって意味のある時間になるはずです。

黒須貴子

株式会社ほむすび代表取締役。子ども向けの防災教育や防災グッズの開発を通して、「自分の身を守れる子ども」を育てる活動に取り組む。「親子で考える防災」をテーマに、全国で講演活動も行っている。

株式会社ほむすび

https://homusubi.com/