子どもが描く雲は、羊の体のようなモコモコした形が多いですよね。また、車や電車に乗っているとき、車窓から見える雲を見て「クマみたい」「ソフトクリームみたい」と、似ているものになぞらえた経験もあるかもしれません。

子どもたちは、空に浮かぶ雲にはいろいろな形や色があること、また風に流されて動くことを不思議に思うようです。雲の観察は自由研究のテーマとして非常に人気が高く、観察とまとめ方のコツを押さえれば素晴らしい研究になります。

この記事では、自由研究で雲の観察を成功させるための観察方法とまとめ方について詳しく解説します。小学5年生の理科「天気の変化」にもつながる内容なので、将来の学習にも役立ちます。

目次

自由研究で雲の観察が選ばれる理由

雲の観察が自由研究のテーマとして人気な理由は、毎日変化する雲の様子を観察することで、自然現象への理解が深まることです。刻々と形を変えていく空に浮かぶ雲の様子を不思議に思う子どもは少なくありません。

よく晴れた空に浮かぶ雲はどのような形をしているのか、どんな色をしているのか。雨や曇りの日に雲はどのような状態か。こういった、雲の状態の観察をコツコツ続けていくと、その記録から得られた情報から天気や季節との関係性に気づくきっかけを得ることができます。

自由研究の雲の観察は、小学5年生の理科で学習する「天気の変化」の単元に直結しており、将来の学習にも大いに役立ちます。文部科学省が示す学習指導要領には「天気の変化」という単元の内容について、次のように記載されています。

(4) 天気の変化

1日の雲の様子を観測したり,映像などの情報を活用したりして、雲の動きなどを調べ、天気の変化の仕方についての考えをもつことができるようにする。

ア 雲の量や動きは、天気の変化と関係があること。

イ 天気の変化は、映像などの気象情報を用いて予想できること。

(引用元:文部科学省|学習指導要領 小学校理科の観察、実験の手引き 第5学年B(4) 天気の変化)

せっかく自由研究で雲の観察をするのであれば、形や色について観察して記録するだけでなく、効果的なまとめ方で将来の理科学習に活かせるようにしたいですね。

自由研究|雲を観察するときの4つのポイント

自由研究で雲の観察を行なう際の効果的な観察方法をご紹介します。このポイントを押さえることで、質の高い観察記録を作ることができます。

1. 観察する場所

家の窓、ベランダ、庭など、観察する場所を1ヵ所に決めることで、雲の様子を比べやすくなります。場所が決まったら、方角も確認しておきましょう。また、太陽の位置がどのように変わるのかも、お子さまと話し合ってみてください。

もっと充実した観察を、というお子さまには、温度計や風の強さを見るためのもの(棒の先にビニールひもなどをつけ道具などを用意)を使ってみるのもおすすめです。

2. 記録の仕方(全体)

雲の記録は日記にまとめます。日付、時刻、天気、空の様子、雲の形などを書き記しておきます。

余力があれば、新聞やインターネットでその日の天気図を印刷して一緒に記録しておくと、発展的な学習へつなげるデータとして活用できます。とはいえ、毎日続ける記録ですので、お子さまと話し合って負担の少ない方法で進めましょう。

3. 記録の仕方(雲)

雲の形は、手書きでも良いですし写真を撮っても良いです。スマートフォンやタブレットを使って撮影すると手軽に記録することができます。

記録する場所と方角が観察日によってズレないように、なるべく固定位置から撮れるように気をつけるようにします。

4. 注意が必要な雲

雲の形は雲の動きと関係していることが多いので、以下のようなときは、しばらく様子を見て時間の経過とともにどのように変化しているのかをメモしておきましょう。

- 大きなにゅうどう雲がもくもくと成長しているとき

- 雲の流れが速いとき

- 雨上がりや虹が出ているとき

- 朝や夕方(色の変化が大きい)

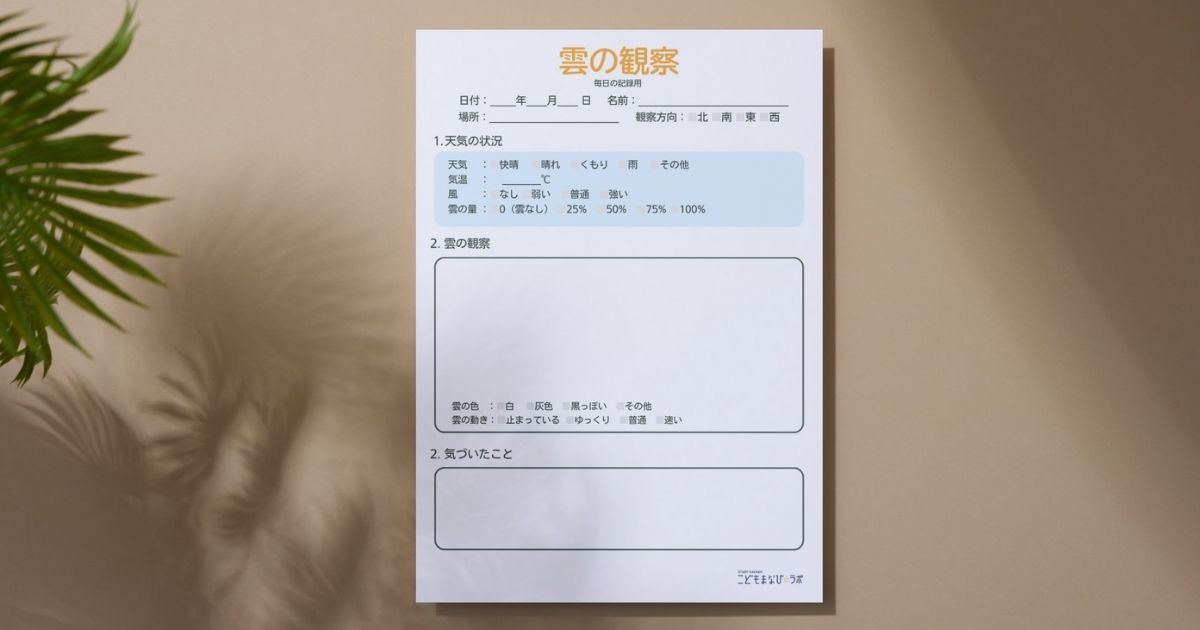

毎日の観察用メモとして使えるワークシートをこどもまなびラボオリジナルで作りました。ぜひご活用くださいね。

自由研究|雲の観察データの効果的なまとめ方

毎日の観察を続けた後の重要なステップが「まとめ方」です。観察したデータをどのようにまとめるかで、自由研究の完成度が大きく変わります。数日間から数週間にわたって記録した観察データを整理・分析することで、雲と天気の関係性が見えてきます。

まとめ方の基本構成

自由研究の雲の観察では、以下の構成でまとめることをおすすめします:

- 研究の目的・動機

- 観察方法と期間

- 観察結果(データ・写真・イラスト)

- 気づいたことや発見

- 結論と今後の課題

効果的なまとめ方のポイント:

- 写真やイラストを時系列で整理:観察した雲の変化がわかりやすくなります

- 表やグラフを活用:天気と雲の関係を視覚的に示すことができます

- パターンを見つける:「○○のような雲の日は翌日雨になることが多かった」など、観察を続けたからこそ分かるパターンを記録

- 疑問点も記録:「なぜこの雲は○○の形になるのだろう?」といった新たな疑問も大切な発見です

これらのポイントを意識してまとめることで、ただの観察記録から、質の高い自由研究に仕上げることができます。次に、まとめをより充実させるための参考資料の活用方法について見ていきましょう。

参考資料の選び方とまとめ方への活用法

自由研究の雲の観察をより充実したまとめにするためには、適切な参考資料を活用することが重要です。観察した雲の種類や特徴を調べることで、より深い理解につながります。

◆図書館で本を探す

児童書コーナーの「4自然科学」>「44天文・宇宙」または「0総記」>「03百科事典」の棚で天気や雲について書かれている本を探します。蔵書検索のパソコンが設置されている図書館であれば、「雲」「天気」「雲の観察」といったキーワードを入力して関連する蔵書を検索してみます。

◆インターネットで雲の形や天気図などを調べる

蔵書検索と同様に「雲」「天気」「雲の観察」「自由研究」などのキーワードで検索します。天気図や雲の種類、雲の動きなどは、以下のサイトを参考にしてみてはいかがでしょう。

〇気象庁|きっずコーナー「e-気象台」

気象庁の子ども向けページです。はれるん博士と一緒に天気や気象について学べます。雲の種類や天気の変化について分かりやすく説明されています。

〇日本気象協会|tenki.jp

各地の気象情報や雨雲の動きなど、天気に関する情報満載です。過去の天気もさかのぼって確認することができるので、観察した雲と天気を照らし合わせることができます。

〇NHK for School|ふしぎがいっぱい5年生 雲と天気

小学生向けの理科番組を視聴できます。「ふしぎエンドレス」や過去の「ふしぎがいっぱい」シリーズで雲と天気について学べる動画があります。

◆文部科学省|小学校理科の観察、実験の手引き

小学5年生「天気の変化」の単元について詳しい指導内容が掲載されています

***

雲の観察は、毎日空を見上げるだけで始められる身近な自由研究です。観察を続けることで、自然の変化に気づく力や、物事をじっくり見る力が身につきます。

この記事で紹介した観察方法とまとめ方を参考に、ぜひお子さまと一緒に雲の観察に挑戦してみてください。最初は雲の形を楽しく見ることから始めて、だんだん天気との関係がわかってくる過程は、きっと貴重な体験になるはずです。

(参考)

気象庁|きっずコーナー「e-気象台」

NHK for School|ふしぎがいっぱい5年生

Yahoo!きっず|雲と天気の変化

武田康夫 著、菊池真以 著(2017),『雲と天気大事典』,あかね書房.

文部科学省|学習指導要領 小学校理科の観察、実験の手引き 第5学年B(4) 天気の変化

文部科学省|学習指導要領 第2章 各教科 第4節 理科

楽しい気象学入門|-第6回- うろこ雲が出たら3日のうちに雨、ひつじ雲が出ると翌日雨