子どもが同じことを何度も繰り返すと、「なんで言うことを聞いてくれないの?」と、ついイライラしてしまいますよね。

朝の支度で急かしても動かない。片づけを何度言ってもしてくれない。叱ったり、ほめたり、無視したり……その場その場で反応していると、親自身も「これでいいのかな?」と不安になりますよね。じつは、こうした迷いの背景には、「子どもの行動にどう向き合うか、親の “軸” がない」ことが根本的な問題です。

そこで今回は、応用行動分析学で使われている「子どもの行動を3つに分けて考える」という考え方を紹介します。どの行動にどう反応すべきかが明確になり、親は迷わず一貫した対応ができるようになります。そして子どもも「何をすればよいのか」がはっきりわかるようになり、よい行動が増えていきます。

監修者プロフィール

特別支援通級指導教員

特別支援通級指導教員歴8年の現役教師。情緒障害教育を専門とし、ADHDやASD、自閉症児など多くの子どもたちを担当する。家庭では、特性をもつ2児の父親。遊びや経験を通して、子どもたちが「安心できる場所」「自分らしくいられる瞬間」を感じられるよう日々模索中。趣味は家族旅行。

目次

子どもの「行動は3つ」に分けてみよう

子どもの行動分析において、応用行動分析学(ABA:Applied Behavior Analysis)では、子どもの行動を次の3つに分けてとらえるとよいとされています。

応用行動分析学は、1960年代にアメリカで発達した行動科学の一分野で、B.F.スキナーの行動理論を基盤としています。現在では発達障害児の支援、教育現場、そして一般的な子育てにおいても広く活用されており、その効果は数多くの研究で実証されています。

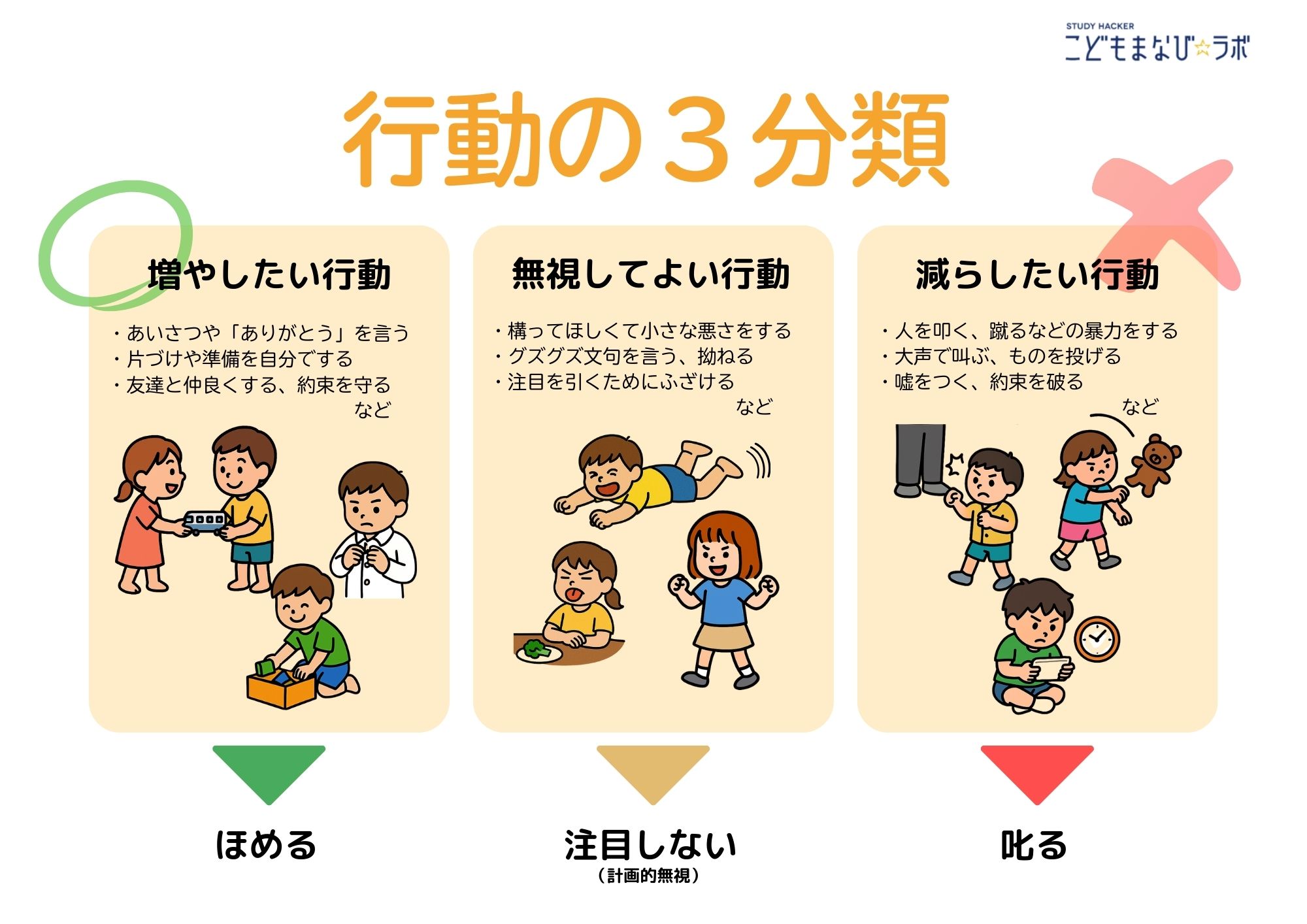

特に、子どもの行動を「増やしたい行動」「無視してよい行動」「減らしたい行動」の3つに分類するアプローチは、厚生労働省が勧めるペアレント・トレーニングプログラムでも中核となる考え方です。

まずは子どものその行動が3つのカテゴリーのどれに当てはまるか考えてみましょう。

① 増やしたい行動(好ましい行動)

ここでは模範的な行動や、よい行動、今後も続けてほしい、伸ばしていきたい行動が分類されます。これらは日常生活を円滑にし、子どもの自立や社会性の発達につながる重要な行動です。学校や将来の人間関係においても必要となるスキルであり、身につけることで子ども自身の自信や達成感も育まれます。

・人にすすんで挨拶をする、親切をする

・約束を守って行動する

・やるべきことを自発的に行う

・片づけや準備を自分でする

・友達と仲よく遊ぶ、協力する

・感謝の気持ちを伝える など

② 無視してよい行動(注目しなくてよい行動)

ここでは反応すると逆に行動が増えてしまう可能性があるため、あえて注目しない方がよい行動が分類されます。これらは基本的に安全に問題がなく、親の注意を引くためや、やりたくないことから逃れるために行われることが多い行動です。反応してしまうと「この行動をすれば構ってもらえる」と学習し、行動が強化される恐れがあります。

・構ってほしくてわざと小さな悪さをする

・グズグズ文句を言う、拗ねる

・注目を引くためにふざける

・やりたくないことから逃れるために駄々をこねる

・独り言をぶつぶつ言う

・食べ物の好き嫌いを延々と訴える など

③ 減らしたい行動(問題行動)

ここでは安全や周囲への影響を考えて、少しずつ減らしていきたい行動が分類されます。これらの行動は放置すると本人や周りの人に害をもたらす可能性があるため、適切で一貫した対応が必要になります。ただし、厳しく叱るのではなく、冷静にルールや結果を伝えることが重要です。

・人を叩く、蹴る、噛むなどの暴力

・大声で叫ぶ、泣き叫ぶ

・ものを投げる、壊す

・嘘をつく、約束を破る

・公共の場で走り回る、騒ぐ

・他人のものを勝手に取る など

なお、行動の分類は一般的な目安であり、お子さんの個性や発達特性によって判断が変わることもあります。同じ行動でも、その背景や理由によって適切な対応方法が異なる場合があります。

特に、うっかりミスや忘れ物などは、お子さんの特性を理解した上で環境を整えるなどの工夫が効果的なこともあります。判断に迷ったときは、お子さんをよく観察し、必要に応じて専門家にご相談ください。

それぞれの行動に、どう対応する?

行動を3つに分類できたら、次はそれぞれに適した対応方法を身につけましょう。一貫した対応を続けることで、子どもは「どの行動が望ましいか」を自然と学んでいきます。

✅ 増やしたい行動には……たっぷり “注目” と “ほめる”

好ましい行動には、「その行動を選んでよかった!」と感じられるような反応をしましょう。親の”注目” は子どもにとって大きなパワーです。よい行動をしたときこそ、しっかりと注目し、ほめることが大切です。

「増やしたい行動」への対応ポイント:

- 具体的にほめる: 「おもちゃを片付けてくれてありがとう!部屋がきれいになったね」「お友達におもちゃを貸してあげて優しいね」

- 注目してあげる: 笑顔でうなずく、アイコンタクトを取る、優しく触れる

- タイミングを逃さない: よい行動をした直後に反応する

「すごいね」「えらいね」のような抽象的な声かけではなく、行動を言葉にして伝えるのがポイントです。これにより、子どもは何がよかったのかを理解し、同じ行動を繰り返すようになります。

✅ 無視してよい行動には……あえて”反応しない”

子どもは親の反応を “報酬” と感じることがあります。「かまってほしくていたずらする」「お兄ちゃんにばかり注目がいって、わざと泣く」——そんなとき、親の反応自体が「ごほうび」となってしまい、行動が強化される可能性があります。

この場合に効果的なのが、応用行動分析学で「計画的無視」と呼ばれる手法です。意図的に反応しないことで、注意を引くための行動を自然に消去していく方法です。

「無視してよい行動」への対応ポイント:

- 視線を合わせない

- 声をかけない、相手にしない

- 作業の手を止めない

- 表情を変えない

反応しないことで行動が自然に消えていく(消去)のを待つことが効果的です。

ただし、これは子どもの存在を否定することではありません。特定の行動に反応しないだけで、子ども自身への愛情や関心は変わらないということを、日頃の関わりを通じて示すことが大切です。よい行動をしたときはしっかりと注目し、普段から十分な愛情を注ぐことで、子どもは安心して成長できます。また、無視している間も子どもの様子をしっかり観察し、安全を確保することが重要です。

✅ 減らしたい行動には……一貫した対応

問題行動に対しては、感情的にならず、冷静で一貫した対応を心がけましょう。

「減らしたい行動」への対応ポイント:

- 危険な行動は即座にやめさせる: 「人を叩くのはダメ。すぐにやめなさい」

- 事前にルールと結果を伝える: 「おもちゃを投げたら片付けて、遊べなくなります」

- 一貫したルールを設ける: 同じ行動には毎回同じ対応をする

- 短時間で済ませる: 長々と説教せず、要点を1〜2分で伝える

淡々と、しかし毅然とした態度で対応することがポイントです。親が感情的になると、子どもも混乱してしまい、学習効果が薄れてしまいます。

より効果的な対応のために

基本的な3分類での対応に慣れてきたら、より効果的な方法もあります。

◆増やしたい行動をさらに伸ばすために

よい行動をより確実に定着させたい場合は、トークンシステムという方法があります。これはよい行動をするたびにシールやポイントを与え、一定数貯まったらごほうびと交換する仕組みです。視覚的にわかりやすく、子どものやる気を継続させる効果があります。

また、行動チェーンの活用も効果的です。「靴をそろえる→手を洗う→宿題をする」など、一連のよい行動を習慣として定着させるテクニックで、日常生活の流れをスムーズにできます。

◆減らしたい行動により効果的に対応するために

問題行動が深刻な場合や頻繁に起こる場合は、タイムアウトという方法があります。問題行動が起きたとき、子どもを一時的に静かな場所で過ごさせることで、感情を落ち着かせ、行動を振り返る時間をつくります。

さらに、代替行動の提示も重要な手法です。「叩く」の代わりに「言葉で伝える」など、問題行動の代わりとなる適切な行動を具体的に教えることで、子どもによりよい選択肢を与えられます。

環境調整も見逃せないポイントです。問題行動が起きにくい環境を整えることで、そもそも問題行動を予防できます。たとえば、物を投げる行動があるなら、投げられそうな物を事前に片付けるといった工夫です。

これらの詳しい方法については、お子さんの年齢や特性に応じて選択することが大切です。まずは基本の3分類をしっかりと身につけてから、必要に応じてこれらの手法を取り入れていくとよいでしょう。

子どもでもわかる3分類のシートをオリジナルで作りましたので、ぜひご活用ください。

※この教材は教育機関や家庭での使用を目的としています。商用利用や再配布はご遠慮ください。

***

行動を3つに分けると、子育ての「今どうすればいい?」という悩みに明確な軸が生まれます。

増やしたい行動には具体的なほめと注目を、減らしたい行動には冷静で一貫した対応を、無視してよい行動にはあえて反応しない。この3つの基準を使い分けることで、親は迷わず対応できるようになります。

日々の子育てで全ての行動に反応するのではなく、「ほめる・無視・叱る」を意識的に使い分けることで、親子の関係はずっとラクになっていきます。そして何より、子どもが自発的によい行動を選ぶようになることで、親の負担は大幅に軽減されるはずです。

今日から、お子さんの行動を3つの視点で見てみてくださいね。

(参考)

厚生労働省|ペアレント・トレーニング実践ガイドブック

厚生労働省|ペアレント・トレーニング支援者用マニュアル