みなさんのなかには、「勉強に関する子どもの相談に乗ってあげられるように」と意識を高くもち、自ら勉強をしている人もいるでしょう。ただ、「世界史」となると、情報量の多さもあり「難しい」と感じることもあるかもしれません。そこでお話を聞いたのは、『角川まんが学習シリーズ 世界の歴史』(KADOKAWA)の監修を務めた、東京大学名誉教授で歴史学者の羽田正先生。世界史の勉強に苦手意識をもつ親御さんに向けてアドバイスをしてもらいました。

構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人

目次

古い時代からではなく、逆に現代からさかのぼって学ぶ

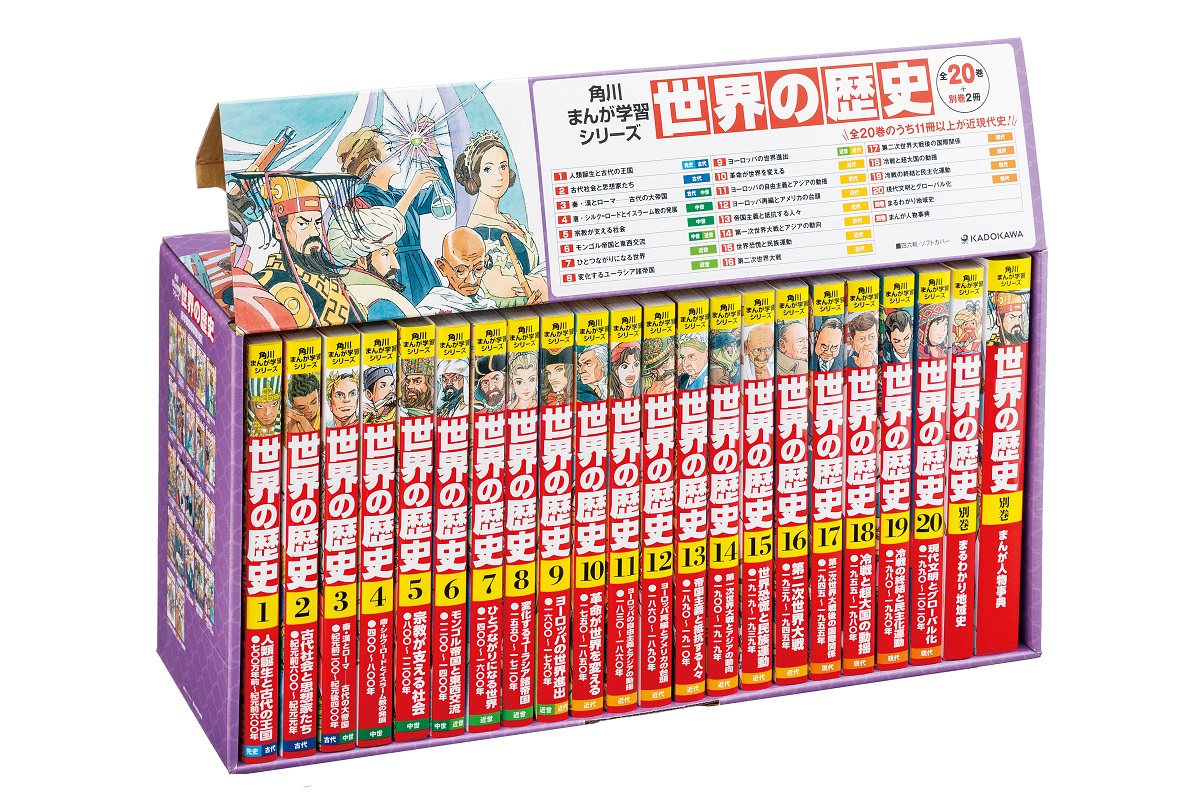

世界史を学ぶときにハードルの高さを感じた場合、まずおすすめしたいのは、「現代からさかのぼって学ぶ」という方法です。私が監修を務めた『角川まんが学習シリーズ 世界の歴史』(KADOKAWA)は全20巻で構成されていますから、それを活用するなら20巻から19巻、18巻……という具合に新しい巻から読んでいくという流れです。要するに、逆から読んでいくのです。

そうすると、古代エジプトのようにいまから遠く離れた時代のことではなく、みなさんがいままさに生きている現代との直接的なつながりが強い時代のことから学んでいくことになります。それこそ20巻は直近の歴史について描かれていますから、登場人物の名前のほとんどを知っているでしょう。トランプ大統領や習近平国家主席も登場します。「そうか、いまのこの状況の背景には、ちょっと前にこういうことがあったんだな」というふうに、現代と関連づけて学べば格段に理解しやすいと思います。

そもそもの話をすれば、いわゆる「学習漫画」ならほとんどがそうかもしれませんが、『角川まんが学習シリーズ 世界の歴史』も同様に、「多くの人が難しく感じることをなるべく簡単に解説する」ためのものです。ですから、「世界史って難しそう」と思う人ほど、ぜひ手に取ってみてほしいのです。

しかも、『角川まんが学習シリーズ 世界の歴史』では、全20巻うち半分以上にあたる9巻以降はすべて近現代史を扱っています。歴史学習の目的も人それぞれかと思いますが、もし「いまを理解する」ために歴史を学ぶのであれば、まずは近現代史を学ぶだけでも十分でしょう。つまり、20巻からさかのぼって9巻までの12冊を読めばいいだけなので、そのハードルもぐっと下がるのではないでしょうか。

「横のつながり」を意識した学習で理解を深める

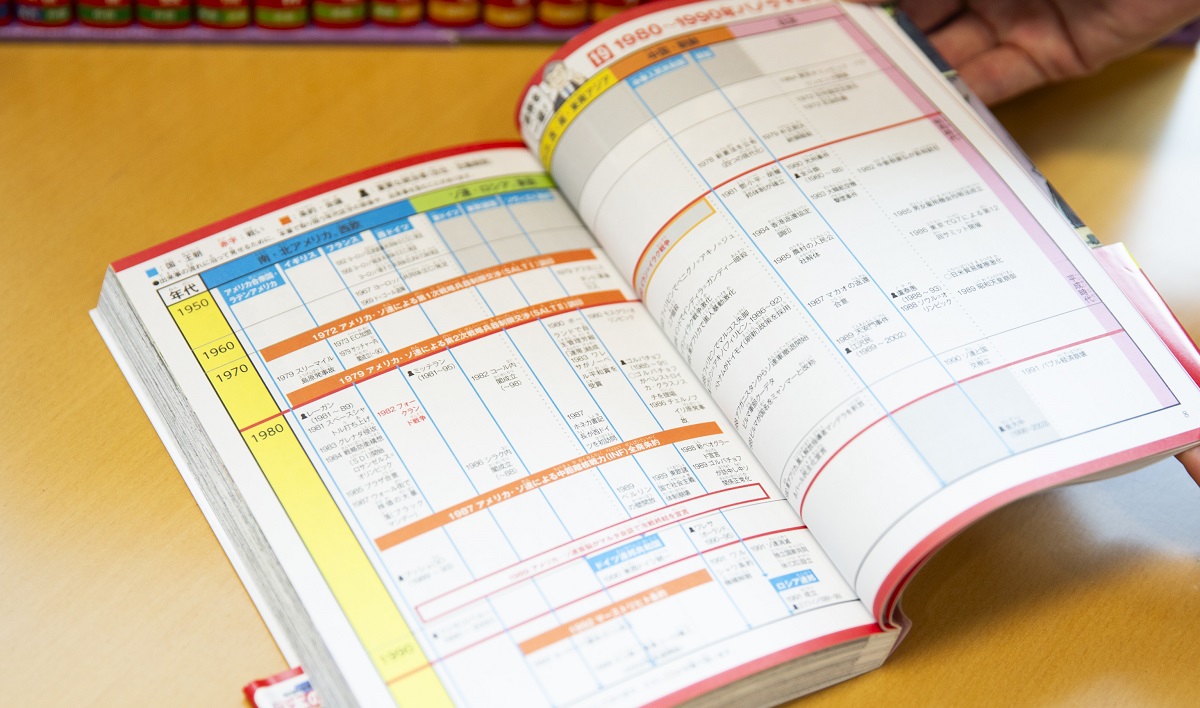

また、『角川まんが学習シリーズ 世界の歴史』には「横のつながり」を重視しているという特徴もあります。ここで言う横のつながりとは、同じ時代に世界の別々の場所でどのような出来事が起きて、それらがどのように関連しているかといった意味での「つながり」のことです。

なぜ横のつながりを重視しているかといえば、ある時代の横のつながりが現代のそれとどう異なるのかを知ることによって、現代世界の状況をより深く理解することができるからです。これは重要なポイントといえるでしょう。

古い時代においても、国や地域間でなんらかの関わりがありました。その関わり方、あるいは関わりのなさをを現代世界の状況と比較することによって、現代世界の国や地域、また人々のあいだの関わり方の特徴が浮き彫りになるのです(『歴史は “暗記” じゃない。東大名誉教授が語る『角川まんが学習シリーズ 世界の歴史』の学び方』参照)。

そうした横のつながりを意識した学習こそが、世界史を体系的に理解することにつながります。そのための工夫のひとつとして、『角川まんが学習シリーズ 世界の歴史』では各巻に「絵で見る歴史ナビ」というものを掲載しました。これは、「○年頃の世界」というかたちで世界地図を掲載し、世界各地で同時代になにが起きていたかということをイラストとともに紹介するというものです。

たとえば、18巻の「1960年頃の世界」の日本なら「日米安全保障条約の改定(1960年)」、アメリカなら「ベトナム反戦運動が活発化しはじめる(1967年頃)」、中国は「毛沢東の『大躍進』政策(1958年)」、ヨーロッパであれば「東ドイツ、ベルリンに『壁』をつくる(1961年)」といった具合です。

歴史を学ぶ際は、頭のなかに地図をイメージして「ここでこういうことが起きたとき、こっちではこういうことが起きていた」というような空間的な認識が伴うとその理解が深まります。「絵で見る歴史ナビ」もぜひ活用してほしいと思います。

世界の問題を自分事としてとらえられる大人になってほしい

最後に、親であるみなさんからぜひお子さんに伝えてほしいメッセージがあります。それは、「世界のどこで起こっていることであっても、自分事としてとらえられる人になってほしい」ということです。

先の横のつながりの話と同じことですが、世界の出来事はなんらかの意味でそれぞれつながっており、相互に影響を与え合ったり関連したりしています。それらのつながりは目には見えないかもしれませんし、直接的なつながりではないものだってあるかもしれません。それでも、つながっていることは間違いありません。同じ人間の活動なのですから。

私からのメッセージとは逆に、「世界で起こっていることを、自分事としてとらえられない人」ばかりだったらどうなるでしょうか? 世界のどこかで紛争が起こったとき、多くの人が「自分には関係ないからどうでもいい」と考えてしまえば、これだけ世界の横のつながりが強く深くなっている時代に、人類は解決の道をたどることが難しくなるはずです。

物理的な距離ではなく、時間的、あるいは経済的、情報的、文化的距離がかつてよりもぐっと縮まっているいま、子どもたちには、みんな同じ「地球の住民」として世界が直面している問題について真剣に考えられる人になってほしいのです。そして、自分とは異なる国の人たちの思考や文化の背景を知るためにも、ぜひ親子一緒に楽しみながら歴史を学んでみてください。

『角川まんが学習シリーズ 世界の歴史 全20巻+別巻2冊定番セット』

羽田正監修/KADOKAWA(2024)

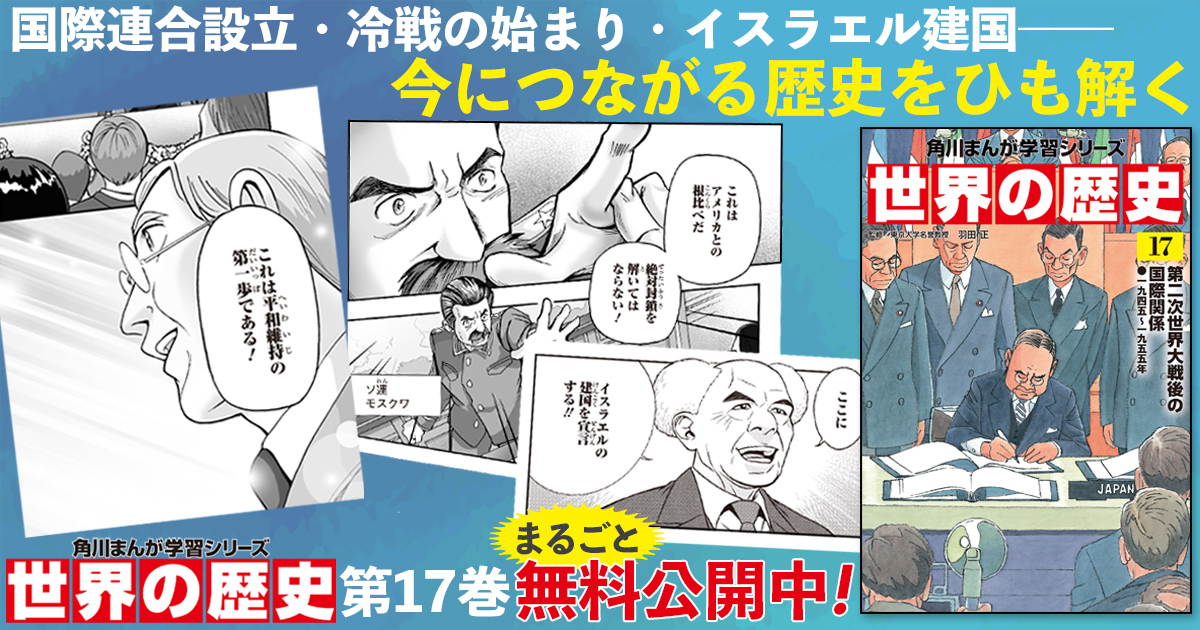

【角川まんが学習シリーズ『世界の歴史』第17巻】1冊分まるごと無料公開! ※2025年10月10日(金)まで

■ 歴史学者・羽田正先生 インタビュー一覧

第1回:歴史は “暗記” じゃない。東大名誉教授が語る『角川まんが学習シリーズ 世界の歴史』の学び方

第2回:歴史の「偏った情報」は「偏った思考」を生む。「お父さんは反対」「お母さんはこう思う」がNGな理由

第3回:「世界史が苦手」な親でも大丈夫! 東大名誉教授がすすめる「逆読み」歴史漫画学習法

【プロフィール】

羽田正(はねだ・まさし)

1953年7月9日生まれ、大阪府出身。東京大学名誉教授。文化功労者。専門は世界史。従来のヨーロッパを中心とした世界史像からの脱却を目指し、国民国家やヨーロッパ対アジアという構図にとらわれない新しい世界史=「グローバル・ヒストリー」の方法による世界史理解を提唱し、各国の歴史学者との共同研究に取り組んでいる。『新しい世界史へ』(岩波新書)、『輪切りで見える! パノラマ世界史 1〜5』(大月書店)、『グローバル化と世界史』(東京大学出版会)、『興亡の世界史 東インド会社とアジアの海』(講談社)など著書多数。

【ライタープロフィール】

清家茂樹(せいけ・しげき)

1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立し、編集プロダクション・株式会社ESSを設立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。