終戦から80年。戦争のない時代に生まれた子どもたちは、いま世界各地のニュースで戦争や紛争の映像に触れながら育っています。そんななかで、子どもに「戦争」や「平和」をどう伝えるかは、私たち大人にとって大きなテーマです。

実際に、広島市の幼稚園を対象とした「幼児期における平和教育の現状と課題」の調査では、89.1%の園が「幼児期の平和教育は必要」と回答。そして現場で最も多く実践されているのが、絵本・紙芝居の読み聞かせでした。

映像や写真による直接的な教育では、子どもをただ怖がらせてしまいがちです。しかし絵本という物語の力を使えば、重い内容でも子どもが安心して学ぶことができます。年齢に応じて段階的に理解を深めることも可能です。

ここでは、戦争や平和について子どもと考えるきっかけとなる幼児・低学年向けの絵本を10冊、易しいものから順番にご紹介します。それぞれの年齢の目安と、心に配慮した読み聞かせのコツもお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

平和って何だろう?──まずは身近なところから

1. へいわってすてきだね

対象年齢:3歳頃から

沖縄に住む当時小学1年生の安里有生くんが書いた詩に、長谷川義史さんが絵をつけた平和への願いがこめられた絵本です。

「へいわってなにかな。ぼくは、かんがえたよ。ねこがわらう。おなかがいっぱい。やぎがのんびりあるいてる。」平和とは特別なことではなく、毎日の何気ない瞬間にあることを、子どもの素直な言葉で教えてくれます。戦争を知らない子どもたちにとって、平和を考える最初の一冊としておすすめです。

2. へいわって どんなこと?

対象年齢:4歳頃から

「きっとね、へいわってこんなこと。せんそうをしない。ばくだんなんかおとさない。いえやまちをはかいしない……」

いろいろな視点から平和を考え、平和の意味を問い返す絵本。日本・中国・韓国の絵本作家12人が協力して作られた平和を訴える絵本シリーズの第一作です。平和は日常のさりげない瞬間に存在していることを、優しい絵と言葉で伝えています。

戦争って何だろう?──世界に目を向けてみよう

3. ぼくがラーメンたべてるとき

対象年齢:3歳頃から

「ぼくがラーメンたべてるとき、となりでミケがあくびした。」から始まって、「となりのいえ」「となりのまち」「となりのくに」へと視点が広がっていきます。

そして最後に「そのまたやまのむこうのくに」で倒れている男の子の姿が……。自分の家から少しずつ世界へと想像力を広げ、同じ時間に地球の裏側では何が起こっているのかを考えるきっかけを与えてくれます。

4. へいわとせんそう

対象年齢:4歳頃から

「へいわのボク」と「せんそうのボク」を見開きで比較して、平和と戦争の違いを視覚的に伝える絵本。詩人・谷川俊太郎さんとイラストレーターNoritakeさんによる作品です。

同じ人や物、場所でも、平和な時と戦争の時では何が変わるのか。シンプルな絵と言葉だからこそ、そのちがいがくっきりと見えてきます。

5. せかいいちうつくしいぼくの村

対象年齢:5歳頃から

アフガニスタンの美しい村で暮らす少年ヤモの物語。豊かな果物畑に囲まれた平和な村の様子が、色鮮やかに描かれています。

しかし物語の最後に「この村は戦争で破壊され、今はもう、ありません」という一文が。激しい戦闘シーンは描かれていませんが、平和な日常がいかに大切で、また壊れやすいものかを静かに伝えています。

6. おひさまとおつきさまのけんか

対象年齢:4歳頃から

ある日、けんかをしたおひさまとおつきさま。ふたりの仲はどんどん悪くなって……。せなけいこさんが戦争について、ストレートに問いかける絵本です。

身近な存在であるおひさまとおつきさまのけんかを通して、争いがどのようにエスカレートしていくのかを、幼い子どもにもわかりやすく描いています。

日本が体験した戦争──私たちの歴史を知ろう

7. かわいそうなぞう

対象年齢:5歳頃から

戦時中、上野動物園の象が空襲時の危険を避けるため殺されることになった実話を描いた名作絵本。象たちは毒入りの餌を拒み、芸を披露して餌をねだりましたが、最終的に餓死してしまいます。

動物好きの子どもにも理解しやすく、戦争が人間だけでなく動物の命にも影響することを実感できます。象と飼育員の絆も描かれ、単純な悲しい話で終わらない深みがある作品です。

8. 8月6日のこと

対象年齢:6歳頃から

絵本作家・中川ひろたかさんが、広島で亡くなった自分の伯父、被爆者となった自分の母の体験を子どもたちに伝える絵本です。

「これは66年前、ほんとうにあったお話です。瀬戸内海はその日もおだやかな海でした。」というように、実体験に基づいた重みのある言葉で、原爆の日の広島を静かに語りかけます。

9. ちいちゃんのかげおくり

今も続く世界の戦争──遠い国の子どもたちのこと

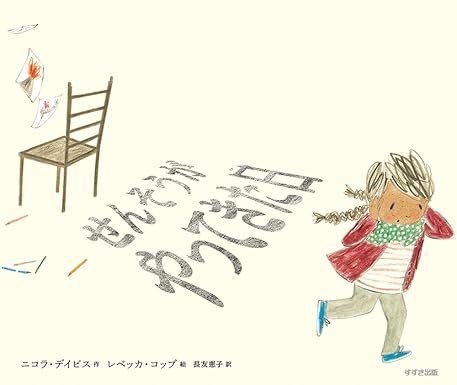

10. せんそうがやってきた日

対象年齢:小学校低学年から

ある日突然、少女の日常を爆撃が襲い、安全を求めてひとりで長い旅に出ることになった物語。たどり着いた場所で直面するのは、冷たい視線と「あなたの居場所はありません」という人々の壁でした。

2016年、イギリス政府が難民の孤児の避難所収容を拒否したことを受けて書かれた作品。戦争が子どもたちから何を奪うのかを、現在進行形の問題として伝えています。

低学年・幼児の心に配慮した「戦争」「平和教育」絵本の読み聞かせのコツ

絵本を選んだら、次は「どう読むか」が大切です。前述した調査では、現場の保育者たちから「幼い子どもに伝えていく難しさはある。怖さだけが伝わってしまうのはよくない」という声が多くあります。家庭でも同じ配慮が必要です。

◆読む前に──心の準備を整える

年少の子どもには「へいわってすてきだね」「ぼくがラーメンたべてるとき」など優しい内容から、年長になったら「かわいそうなぞう」「8月6日のこと」など具体的な戦争の内容へ段階的に進めます。「今日は大切なお話を一緒に読もうね」と一声かけて、子どもが安心できる場所で読み始めましょう。

◆読んでいる時──優しい声で包み込む

どんなに重い場面でも、保護者が落ち着いた優しい声を保つことで、子どもは安心して物語を受け取れます。「この動物園は本当にあるよ」「今は平和な時代だから大丈夫」など、物語と現実を結びつける情報を添えると、より身近に感じられます。

◆読み聞かせ後──日常の行動につなげる

「どうだった?」と感想を求めるより、「今日も誰かにありがとうって言ってみよう」「お友達が困っていたら助けてあげようね」と、日常でできる具体的な行動提案をすることで、平和の心が自然に育っていきます。

もし子どもが不安になったら、「今は平和な時代で、家族がいつも守っているから大丈夫」と具体的な安心材料を伝えてあげてください。

***

戦争を子どもに伝えることは決して簡単ではありませんが、適切な絵本を選び、心に配慮した読み聞かせを心がけることで、年齢に応じて平和の大切さを伝えることができます。

これらの絵本が教えてくれるのは、戦争の恐ろしさだけではありません。重い現実を知ったからこそ、平和の意味がより深く心に刻まれるはずです。

絵本という優しい入り口から、きっと子どもの心に平和への願いを丁寧に育むことができるといいですね。

(参考)

nii.ac.jp|幼児期における平和教育の現状と課題~広島市の幼稚園への質問紙調査をもとに~