みなさんのなかには、「本はたくさん読んでいるのに、ほとんど内容を覚えていない」と感じている方もいれば、「うちの子も本を読んでもすぐに忘れてしまう……」と心配している方も多いのではないでしょうか。

せっかく読むのなら、ただ読み終えるだけでなく、日常や学びにしっかり活かせたら嬉しいですよね。実際、世界で活躍する成功者たちは、読書から得た知見を自分の人生や仕事に結びつけています。

本記事では、そんな読書を “自分のもの” にするための方法、本に書き込みながら読む「攻めの読書術」をメリットとともにご紹介します。

目次

ビル・ゲイツが実践した「攻めの読書」

読書家で知られるマイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏は、効率的かつ実用的な読書法を実践しています。その方法とは、「本に直接メモを書き込む」というもの。

本に書き込むという行為に抵抗を覚える方もいるかもしれませんが、「本が汚れる」というマイナス点を遥かに超えるメリットがあるとして、取り入れている著名人も多くいます。

【書き込み読書】の効果は脳科学でも実証済み!

そもそも、読んだはずの本の内容を忘れてしまうという現象は、文章を読むだけの「受動的な読書」をしていることが原因で起こります。「記憶力は出力しないと鍛えられない」と脳科学者の池谷裕二氏が話すように、「頭に入れた情報を取り出すこと」によって記憶力は強化されるため、アウトプットを前提とした読書法は記憶の定着にうってつけなのです。

さらに、認知心理学の専門家で大阪大学名誉教授の三宮真智子氏によると、「過去の経験や、すでに自分が知っていることと関連づける行為=精緻化によって、本の内容を理解しやすく忘れにくくなる」のだそう。本を読みながら自分の経験や知識と照らし合わせて書き込むことは、精緻化によって理解を深めることにつながります。

自らの知識・経験と本の内容をリンクさせながら読み進めつつ、その場でアウトプットすることで、学習効果を高めて記憶を長期定着させる “書き込み読書” 。「読んで終わり」の読書に比べて、より深い学びの世界へと導いてくれますよ。

子どもにも効く「攻めの読書」

この “攻めの読書” は、もちろん子どもの学びにも効果を発揮します。本に書き込むことを意識しながら読書すると、以下のような力を鍛えることができるでしょう。

・表現力

・文章理解力

・要約力

・批判的思考力

・問いを立てる力

まず、本の余白はスペースが限られているため、思いついたことを簡潔にまとめる能力が鍛えられます。それにともない、語彙力や表現力のアップも期待できますね。

さらに、著者と対話している感覚で読んでいると、自分の感情に向き合わざるを得なくなります。その結果、問いを立てる力や批判的思考力など、自分の意見をしっかりともてるようになるのです。

なお、この “攻めの読書術” は大人の読書にも直結します。受け身の読書を「思考訓練」に変える具体策は、姉妹サイト『ビル・ゲイツ流「攻めの読書術」で読書が思考訓練に変わる』で解説しています。

【書き込み読書】家庭での実践ポイント

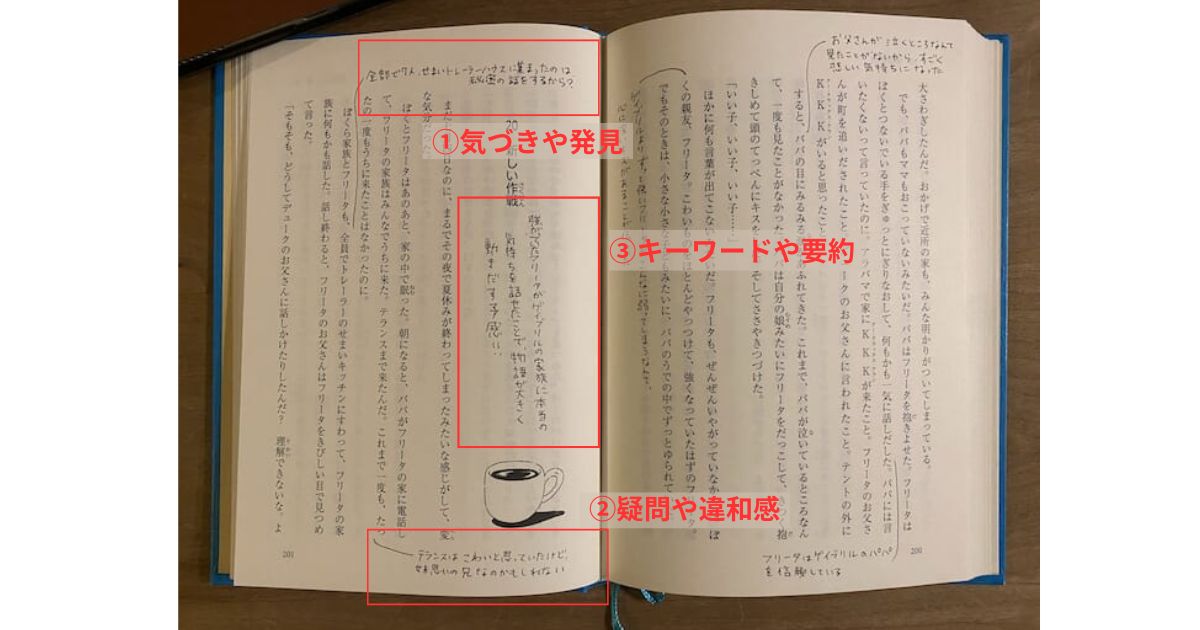

子どもが “書き込み読書” を始めるにあたって、大切なのは「楽しみながら」「気軽に」試してみること。押さえておきたいポイントは以下の3つです。

・「なんでも自由に書いていいよ」と伝えることが大切

・「感想を書く」ではなく「気づきを残す」ことを重視する

「きれいに書かなくちゃ」「汚さないようにしなきゃ」と意識すると、本の内容どころではなくなってしまいます。最初は、鉛筆で薄く書き込んだり付箋を使用したりして、やりやすい方法をいくつか試してみてください。

「何を書いたらいいの?」と書くことに躊躇しているようなら、「なんでも自由に書いてごらん」と伝えたうえで、次のようにアドバイスしましょう。

「知らなかった!」「へぇ~そうなんだ!」と初めて知る驚きエピソードがあれば、それを知ったことでどう感じたのかを書いてみよう。

↓

知識を増やすことの楽しさが可視化されて、学習意欲が高まる

「ここに書かれていること、本当にそうなのかな?」「主人公とは正反対の気持ちになったけど、なんでだろう」など、少しでも引っかかるところがあれば、なぜそう感じたのかを書いてみよう。

↓

疑問や違和感が生まれることは、自分で考えるきっかけになる

重要だと思った箇所やキーワードを抽出して書き出そう。

↓

文章の重要な箇所を押さえることで、著者が伝えたいことの本質をつかむ訓練ができる

脳科学者の篠原菊紀氏は、「子どもの記憶力を伸ばしたいなら “感情を絡める” のがよい」とアドバイスしています。脳は、強い感情と結びついて覚えたことは記憶し続けるようにできているのだそう。書き込み式読書は、まさに感情が動いた記録そのものです。「読む」と「書く」を同時におこなうことより、本の内容が強く印象づけられて、脳と心に深く刻まれることになるでしょう。

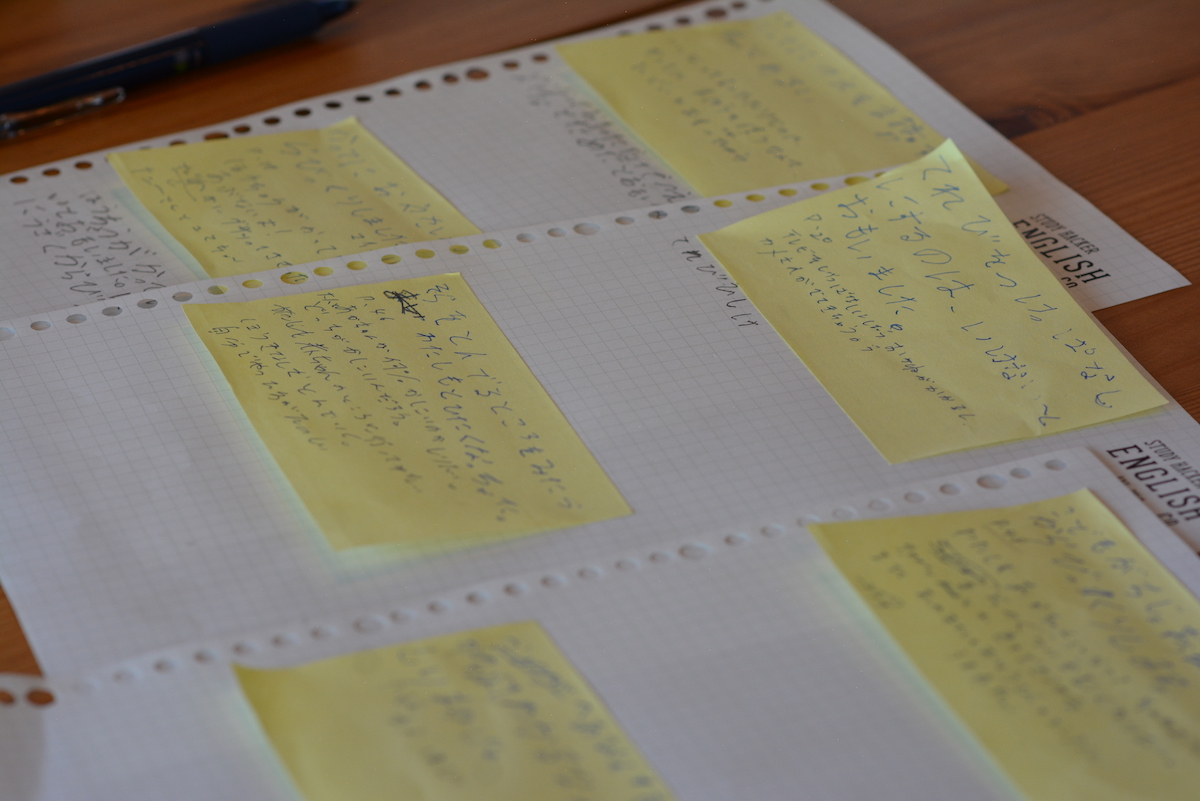

小学校高学年の子どもによる書き込みの一部。読みながら自分が感じたことを言語化するのに苦戦していたものの、次第に書きたいことが増えていったようです。読書感想文を書く際の手がかりにもなりました

【書き込み読書】は読書感想文や学びに役立ち、親子関係をもっと深める!

「本に書き込む」という読書法に慣れると、そのまま読書感想文に活かすことができます。「自分はこの本を読んで、どの部分に心動かされたのか」「この本を読んだことで得られた気づき」など、読書感想文に必要な要素はすべてその本の余白に書き込まれているので、感想文を書き始めるハードルがぐんと下がりそうですよね。

読書感想文を書くにあたって、子どものメモ書きを見ながら親子の会話を深めることをすすめているのは、文章力養成コーチの松嶋有香氏です。

重要なのは、何度も書き込まれている言葉に注目すること。そこには、子ども本人にとって解決できない問題が隠されていたり、先送りにした感情や蓋をした気持ちなどが潜んでいたりするケースもあるのだそう。そこを深掘りしてみると、読書感想文に奥行きが生まれるだけでなく、子ども自身の成長にもつながっていくでしょう。

こどもまなび☆ラボが2018年に開催した、松嶋氏の読書感想文イベント写真です。このイベントでは、本に直接書き込む方法ではなく、たくさんの付箋を使って感じたことを書き込みました

松嶋氏は、親子で一緒に読書感想文に取り組む過程を通して「ぜひ、お子さんの声に耳を傾け、驚き、笑い、時には泣いて、会話を楽しんでください」とアドバイスしています。

子どもが書き込んだ内容を読むことで、お子さんの普段の姿を改めて確認することもあれば、いままで知らなかった一面に気づかされることも。わが子ながら、「どうしてここで感動したんだろう?」「気になるところ、そこ!?」と驚かされるかもしれません。そういった話は、普段の会話ではなかなかできないので、親も子も自分の心と対話するいいきっかけになるでしょう。

***

読むだけでなく、本に直接メモを書き込むことで、子どもの読書は “攻めの学び” に! ビル・ゲイツが実践したこの方法は、語彙力・思考力・表現力を伸ばします。今日の1冊から、余白に子どもの声を書き込んでみませんか?

また、親子で一緒に取り入れると、本をきっかけにした会話も広がり、学びが深まります。大人にとっても “攻めの読書術” は新しい発見の連続です。詳しくは姉妹サイト『ビル・ゲイツ流「攻めの読書術」で読書が思考訓練に変わる』をご覧ください。

(参考)

STUDY HACKER|「読んだはずなのに思い出せない」人へ。ビル・ゲイツ実践の読書術「マルジナリア」がすごい

日経ビジネス|天才ビル・ゲイツに学ぶ 読書を“血肉”にするための5つのルール

STUDY HACKER|【実践】ビル・ゲイツの「攻めの読書術」を試してみた

Wedge ONLINE|記憶力を鍛えるのは入力じゃなくて出力です

STUDY HACKER|意味を〇〇して覚えると圧倒的に記憶に残りやすい。「メタ認知」を活用した効果的な勉強法

STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|記憶力の要は「記憶の仕方」にあり。親が知っておくべき「記憶の脳科学」

STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|【親子でとりくむ読書感想文 書き方レッスン】第4回:自分と向き合う時間にこそ読書の意味がある

STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|【親子でとりくむ読書感想文 書き方レッスン】第5回:質問と答えをセットにしてみよう