「作文になると手が止まってしまう」「作文の内容以前に書き方がわからない」――わが子のそんな姿を見て、「うちの子、ちゃんと文章が書けるのかな……」と不安になっていませんか?

文章を書くうえで欠かせないのが “文章構成力” 。これは、言いたいことを整理し、順序立てて伝える力のことです。構成力が育つと、作文だけでなく、読解力や論理的思考力も大きく伸びていきます。本記事では、家庭で実践できる「文章構成力の鍛え方」を紹介します。

目次

文章構成力の鍛え方1:作文レシピを使う

「作文レシピ」というテンプレートを使ってみましょう。レシピは「結論→理由→まとめ」というシンプルな流れで構成されており、子どもがゼロから文章を考える負担を軽減してくれるというすぐれもの。

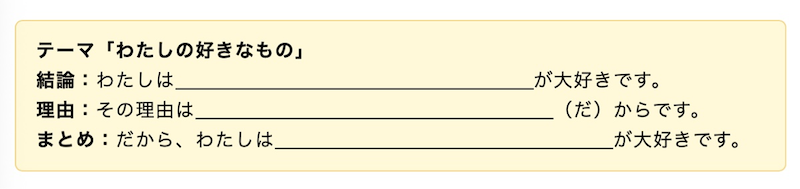

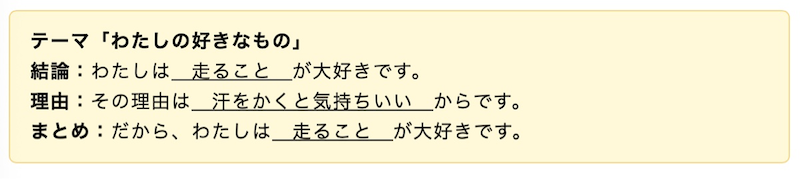

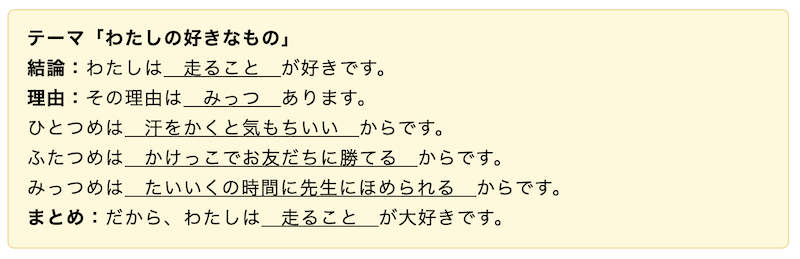

作文レシピ【基本】

特に小学生は、自由に書けと言われると迷ってしまうもの。穴埋め感覚で書けるレシピを使えば、安心して取り組めます。さらに、完成した作文に対して親が「なるほど、○○だから△△が好きなのね」と内容を受け止める声がけをすると、子どもは「自分の考えを表現するのは楽しい」と実感できるはず。作文レシピは、型を通じて論理的思考力を養い、文章構成力を安定的に育てる効果的な手法なのです。

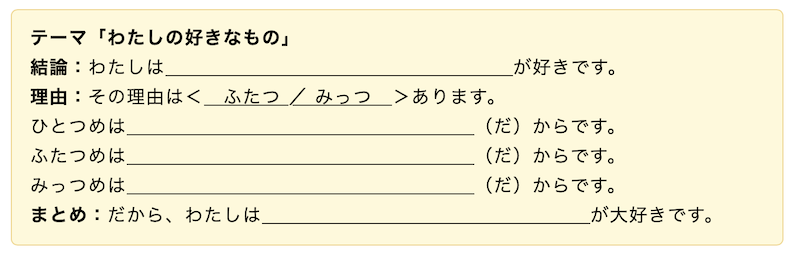

作文レシピ【応用】

理由をひとつに絞れない場合は、「3つまで」という条件で以下のテンプレートに書き込みましょう。理由を複数提示することで、内容に深みがうまれ、読み応えも出てきます。

3つの理由を挙げることで、子どもがこのテーマについてじっくりと向き合い、内容を掘り下げて考えたことが伝わるでしょう。「〇〇が好きな理由はひとつじゃないんだね」「好きな理由がいくつもあるなんてすてきだね」という親の声がけが、子どもが自分の気持ちを文章で表現することの自信につながっていきます。

文章構成力の鍛え方2:音読習慣をつける

国語の勉強をはじめたばかりの低学年は、文章の「順序」や「つながり」を理解することが、構成力を鍛える第一歩となります。物語文であれば、「どんな人が登場し、どの順番で出てきたのか」を把握することが大切であり、それには「音読」が非常に効果的です。

・毎日5分でも音読を習慣化する。夕飯の後や入浴の前などリラックスしているタイミングで、かつ無理なく続けられるスケジュールで設定する

・音読後に「誰が出てきたかな?」「登場した順番は?」など、どんな登場人物が出てきたか、どんな順番で出てきたのかを聞く

・物語ではない文章(説明文など)を読む際には、文章の組み立てを意識しながら読むように促す。読後は一緒に「はじめ・中・終わり」がどこにあるかを確認する

説明文なら、「はじめに」「次に」「おわりに」といった組み立ての流れを意識して読みましょう。声に出して読むことで、文章のリズムやつながりを体感でき、無理なく文章の構成を意識する習慣につながっていきます。家庭での音読習慣は、子どもの文章理解を深め、やがて自分で文章を組み立てる力へと発展していくでしょう。

文章構成力の鍛え方3:フレームリーディングを習慣化する

さらに一歩進んだ学習法として、「フレームリーディング」もおすすめ。提唱しています。これは、文章を細切れに読むのではなく、全体の構造をつかみながら内容を理解する読み方のこと。まずは「いくつの出来事や具体例が書かれているか」を大まかに把握し、そのあと必要に応じて詳しく読みます。このプロセスを行き来することで、文章のまとまりや展開のパターンを発見できるのです。

・文章を読む前に「この文にはどんな出来事が書かれていそう?」と問いかけ、全体を見渡す意識を持たせる

・読み進めたあとに「いまはどんな場面?」「次はどうなる?」と予想させ、全体像と細部を行き来しながら理解を深める

・読後は「この文章を3つに分けるとしたらどこ?」と問いかけ、まとまりを見つける練習を繰り返す

このような読み方が習慣づけば、子どもは「この文章はどんな枠組みで成り立っているのか」と考えるようになり、作文を書く際にも自然と構成を意識できるようになります。フレームリーディングは、単なる読解法にとどまらず、文章を書くアウトプット力の強化にもつながるのです。

よくある質問(FAQ):家庭で育む文章構成力

Q1. 低学年の子でも文章構成力は育てられますか?

A. はい。音読や本文中の出来事を数える習慣など、低学年からできる工夫があります。遊び感覚で取り入れるのがおすすめです。

Q2. 子どもが作文嫌いなのですが、どうすればいいですか?

A. まずは「型」を与えることから始めましょう。作文レシピや穴埋め式の練習なら負担が少なく、書けた達成感も得やすいですよ。

Q3. 家庭でできる練習はどのくらいの時間が理想ですか?

A. 毎日10分程度で十分です。音読や短文作文など、短時間でも継続することが文章構成力アップの近道です。

***

文章構成力は、子どもの作文力や読解力、さらには論理的思考力の基盤となります。音読で「順序」を理解し、フレームリーディングで文章の枠組みをとらえ、作文レシピで「型」を身につける。そして手法のひとつである「結論先行」を練習する。家庭での小さな取り組みが、子どもの大きな成長につながるでしょう。

(参考)

STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|子どもに「作文レシピ」を与えようーー”花マル”な作文が書ける「誘導文付きテンプレート」

STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|「宿題の定番」になるのも頷ける。意外だけどすごく重要な「音読」の4つの狙い

STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|作文力アップも期待できる! 文章の読み方の新習慣「フレームリーディング」とは