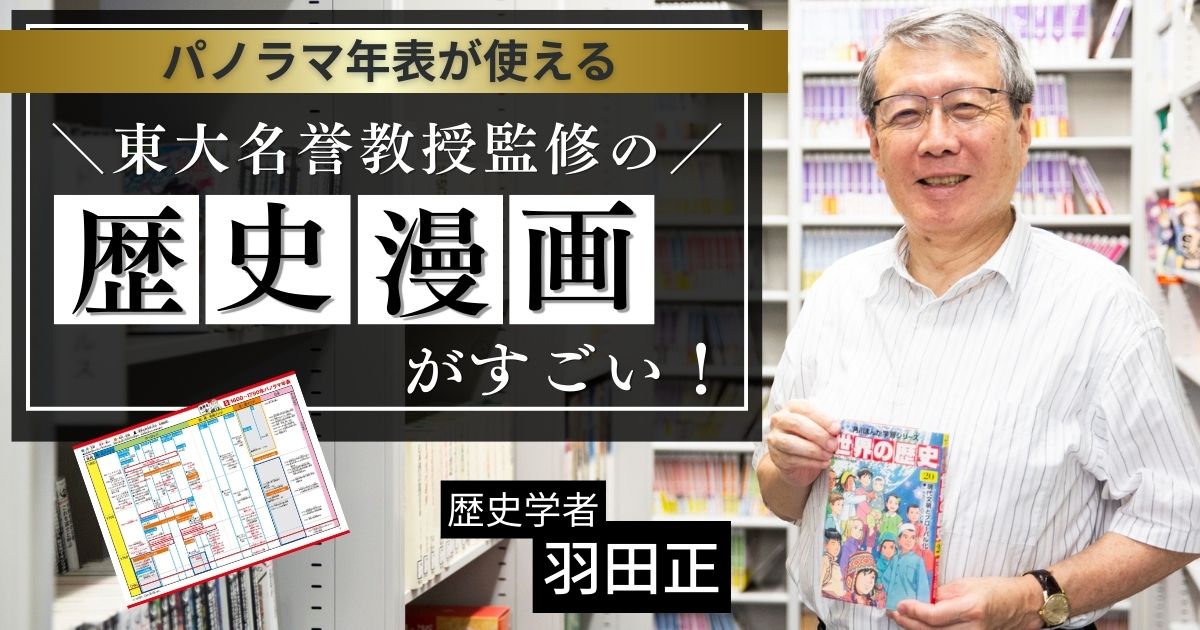

「世界の歴史」をテーマとしたいわゆる「学習漫画」シリーズは、複数の出版社から刊行されています。ただ、そのなかでも後発ながら子どもたちから絶大な支持を集めているのが、KADOKAWAの『角川まんが学習シリーズ 世界の歴史』です。その監修を務めた、東京大学名誉教授で歴史学者の羽田正先生が、同シリーズにこらした工夫を明かしてくれました。

構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人

目次

歴史を学ぶ目的は「いまを理解する」こと

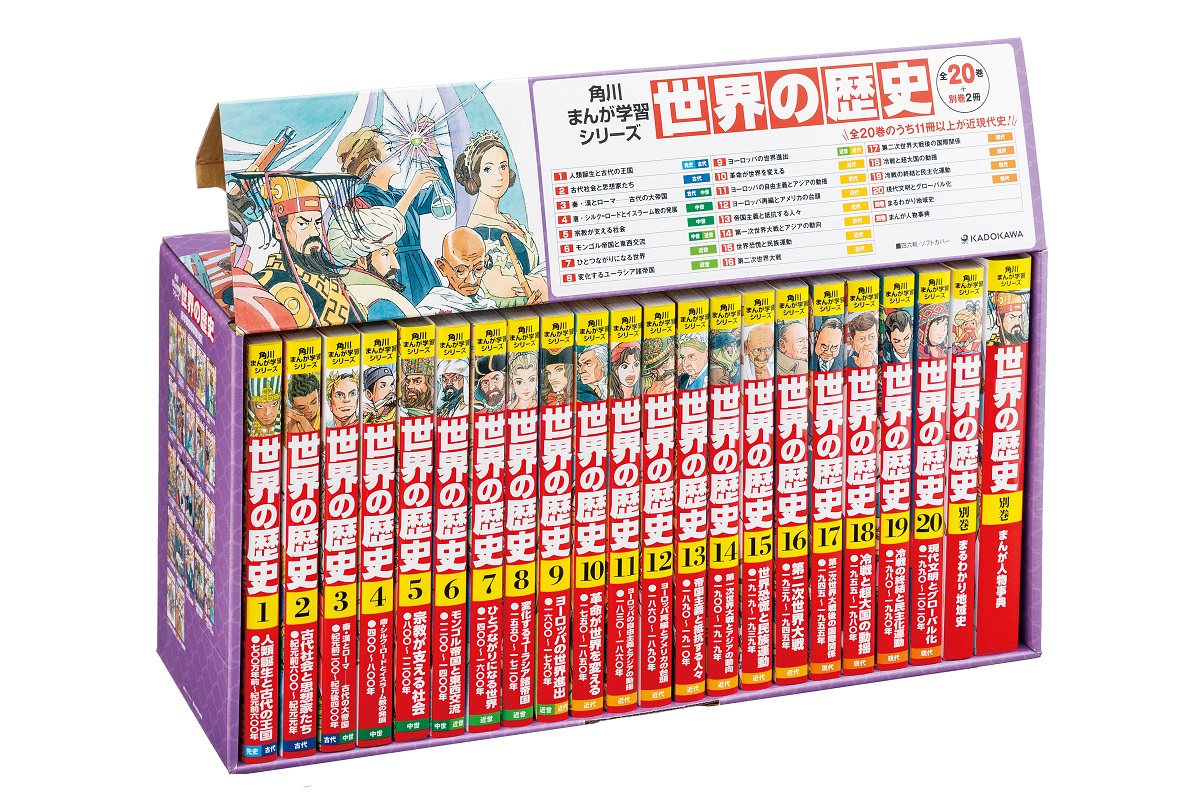

私が監修を務めた『角川まんが学習シリーズ 世界の歴史』(KADOKAWA)は、全20巻で構成されています。ただ、その半分以上にあたる9巻以降はすべて「近現代史」を扱っているのです。その理由は、歴史を学ぶ目的にあります。

もちろんなかには、「おもしろいから」という理由で、趣味として歴史を学ぶ人もいるでしょう。しかし、歴史を学ぶ最大の目的は、「いまを理解する」ことなのです。そして、いま現在起こっていることの多くは、過去にその要因があるので、歴史を紐解いていくことその原因や意味が理解できるのです。

ただし、そうした原因が、たとえば古代ローマ時代といったはるか昔にまでさかのぼるということはそう多くありません。考えるまでもないかもしれませんが、いまという時代と直接的なつながりが強いのは、古代よりも近現代だからです。そのため、いまを理解するという目的の達成のためには、近現代史を重点的に学ぶことが望ましいと言えます。

また、近現代史を多く扱っていることで、ほかにもメリットが生まれています。『角川まんが学習シリーズ 世界の歴史』が出版されたのは2021年ですが、翌2022年度から、高校では「歴史総合」という新しい科目が必修となりました。これは、日本史と世界史を融合した科目であり、そこで主に扱うのが近現代史なのです。

そのため、同様に近現代史を中心としている『角川まんが学習シリーズ 世界の歴史』で歴史を学ぶことは、高校での成績向上やのちの大学受験でも有利になることにもつながると言えるのではないでしょうか。

近現代史の理解に欠かせない「横のつながり」の意識

また、『角川まんが学習シリーズ 世界の歴史』には、近現代史のほかに「横のつながり」を重視しているという特徴もあります。横のつながりとは、同じ時代に世界の別々の場所でどのような出来事が起きて、それらがどのように関連しているかといった意味での「つながり」のことです。こうした横のつながりに注目して歴史を理解する方法を「グローバル・ヒストリー」と言い、近年の歴史学習で重要視されています。

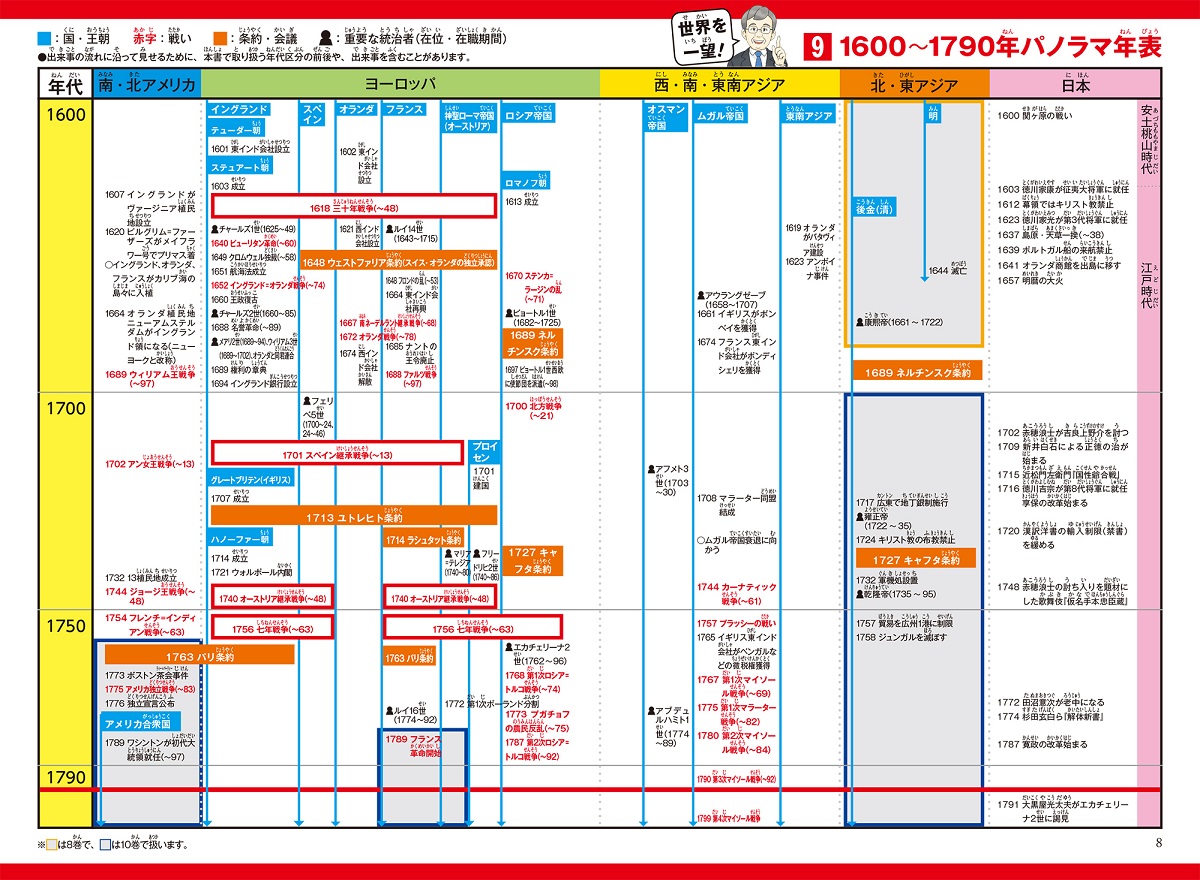

その理解のために、『角川まんが学習シリーズ 世界の歴史』ではいくつもの工夫をこらしました。全20巻を年代ごとに区切り、1巻ごとに同年代の世界各地の歴史を4章にわけて描いています。また、各巻に掲載している「パノラマ年表」も工夫のひとつです。これは、横軸を地域、縦軸を年代とした年表で、同時代に世界の各地域でどのような出来事が起こっていたかということを一覧でわかるようにした年表です。

これを見れば、たとえば「日本で赤穂浪士の討ち入りがあった頃は、フランスではルイ14世の時代だったのか」「アメリカにバージニア植民地が設立されたのって、徳川幕府が成立したすぐあとなのか」といった具合に、同時代の世界の理解に役立つというわけです。

そして、この横のつながりへの意識が現代世界の理解につながります。まだ人類が狩猟などで生活を営んでいた石器時代をイメージしてみましょう。その頃にいまの日本の場所で起きていることといまのアメリカや中国の場所で起きていることにどんなつながりがどのくらいあったでしょう? その状況を現在の世界と比較してみましょう。

いま日本で起きていることには、大国のアメリカや中国はもちろん、世界のさまざまな国や地域の動きが大きく影響します。さまざまな点で横のつながりが強くなっていますよね。そのそれぞれについて古い時代と比較し考察してみることが現代世界の深い理解につながるのです。

歴史学習というと、どうしても限られた地域の出来事と時間の流れだけを「縦」の目線で追ってしまいがちですが、それでは近現代史をきちんと理解することが難しくなります。そうしたことを防ぐためにこのパノラマ年表をつくりました。漫画の内容と照らし合わせながら活用することで、より横のつながりの理解が深まるでしょう。

歴史の積み重ねのうえに成り立つ「現代」を生きる力を育む

また、各巻の最初に掲載している「もしもシリーズ」という漫画も、読者に好評です。これは、たとえば「もしも大国の君主たちがサッカーチームの監督だったら!?」「もしも革命の立役者が歴史クラブの部長選挙に出たら!?」といった具合に、本来はあり得ない設定の漫画のなかで、その巻で描いているストーリーや登場人物をおもしろおかしく紹介するものです。

もちろんその漫画の内容自体は史実ではありませんが、これを最初に読むことで、「こういう人が登場するのか」「こういった内容がこの巻の鍵なのだな」といったことを事前にざっくりと知ることができるため、その後の理解が格段に深まるのです。

そのように楽しみながら歴史を学び、最終的には子どもたちに「現代を生きる力」を育んでほしいと思います。いまという時代においては、世界全体を見ないことには自分が進む方向を決めることはでません。これだけグローバル化が進んだ時代に、日本の歴史だけを知っていても、世界における日本の位置、日本の役割や他国の価値観を理解することはできないでしょう。

国際社会のなかで起きている対立や協調、技術や経済の変化といったものは、歴史の積み重ねのうえに成り立っています。そうした背景を知ることは、単なる知識を超えて、海外の人たちや異なる文化を尊重し、自分のいま、さらには未来を考える力にもつながるのです。

『角川まんが学習シリーズ 世界の歴史 全20巻+別巻2冊定番セット』

羽田正監修/KADOKAWA(2024)

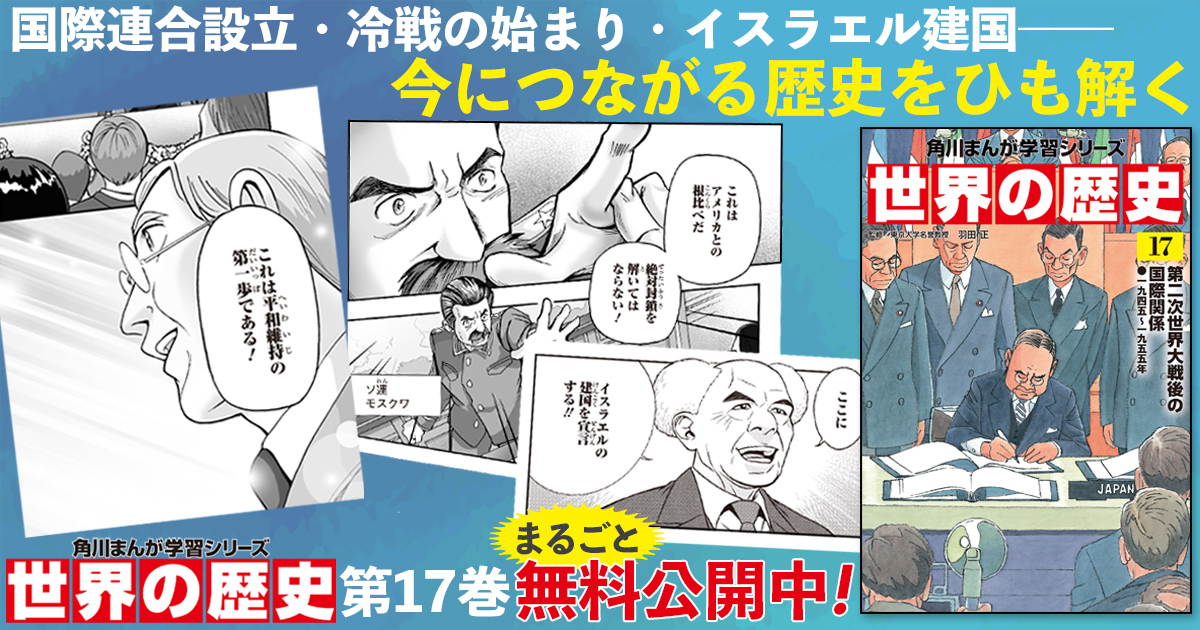

【角川まんが学習シリーズ『世界の歴史』第17巻】1冊分まるごと無料公開! ※2025年10月10日(金)まで

■ 歴史学者・羽田正先生 インタビュー一覧

第1回:歴史は “暗記” じゃない。東大名誉教授が語る『角川まんが学習シリーズ 世界の歴史』の学び方

第2回:歴史の「偏った情報」は「偏った思考」を生む。「お父さんは反対」「お母さんはこう思う」がNGな理由

第3回:「世界史が苦手」な親でも大丈夫! 東大名誉教授がすすめる「逆読み」歴史漫画学習法

【プロフィール】

羽田正(はねだ・まさし)

1953年7月9日生まれ、大阪府出身。東京大学名誉教授。文化功労者。専門は世界史。従来のヨーロッパを中心とした世界史像からの脱却を目指し、国民国家やヨーロッパ対アジアという構図にとらわれない新しい世界史=「グローバル・ヒストリー」の方法による世界史理解を提唱し、各国の歴史学者との共同研究に取り組んでいる。『新しい世界史へ』(岩波新書)、『輪切りで見える! パノラマ世界史 1〜5』(大月書店)、『グローバル化と世界史』(東京大学出版会)、『興亡の世界史 東インド会社とアジアの海』(講談社)など著書多数。

【ライタープロフィール】

清家茂樹(せいけ・しげき)

1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立し、編集プロダクション・株式会社ESSを設立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。