近年、教育現場や子育て支援の場で包括的性教育という言葉を耳にする機会が増えています。しかし、この言葉を聞くと不安を抱く保護者は少なくありません。「幼い子に性行為を教えるの?」「子どもが早くから性に走ってしまうのでは?」――そんな声もよく耳にします。

けれど本来の包括的性教育は、そうした誤解とはまったく別のものです。目的はただひとつ、子どもが「自分が大切」と思えるようになること。そのために体や心、命、そして人との関わり方を、年齢に応じて少しずつ学んでいく教育なのです。

今回は、誤解されやすいポイントを整理しつつ、包括的性教育が本当に大切にしている「性教育の根っこ」の部分となる、ユネスコが定める包括的性教育の本当の内容について紹介します。

目次

包括的性教育とは?

包括的性教育とは、ユネスコなどの国際機関が2009年に発表した「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」に基づく、世界標準の性教育です。単なる生殖器官や妊娠についての知識の伝達ではなく、性交、避妊、ジェンダー、人権、多様性、人間関係、性暴力の防止なども含めた幅広い教育です。

ユネスコのガイダンスでは、包括的性教育の目的を次のように定めています。「健康とウェルビーイング(幸福)、尊厳を実現すること」「尊重された社会的、性的関係を育てること」「自分の選択が、自分自身と他者のウェルビーイング(幸福)にどのように影響するのかを考えること」「生涯を通じて、自分たちの権利の保護を理解し確かなものにすること」。

つまり、子どもが自分と他者を大切にし、健全な人間関係を築いて幸せに生きていくための教育なのです。

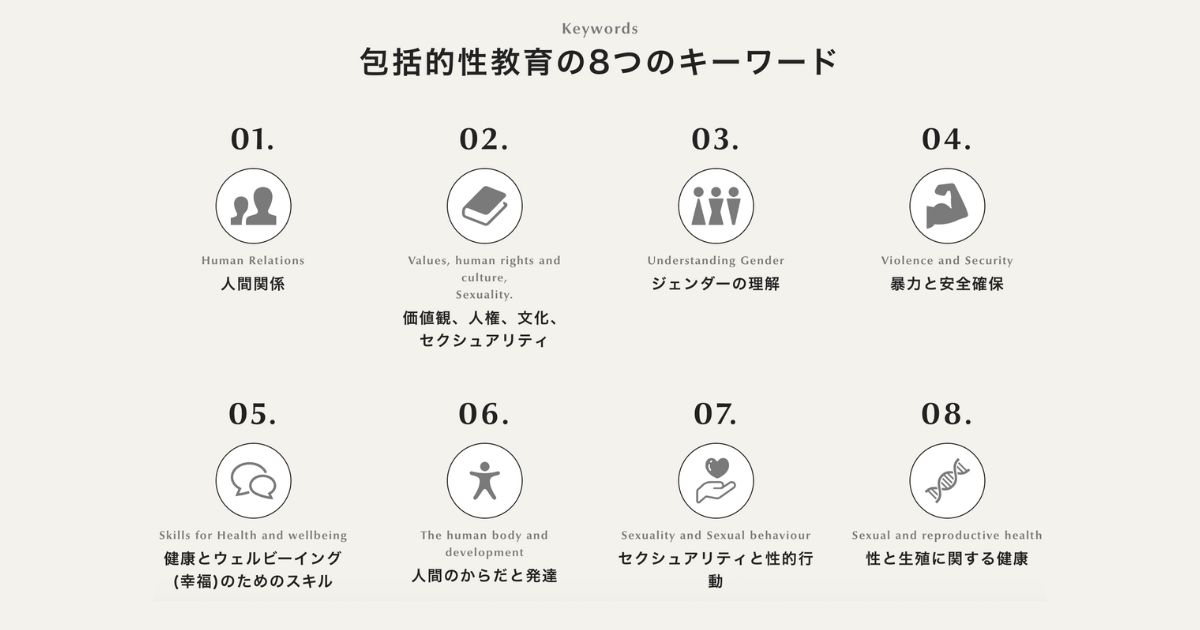

包括的性教育の8つのキーコンセプト

ユネスコのガイダンスでは、包括的性教育を以下の8つの要素で構成されています。

- 関係性 – 家族、友人、恋愛関係など様々な人間関係について学ぶ

- 価値観・人権・文化・セクシュアリティ – 多様性を尊重し、人権意識を育む

- ジェンダーの理解 – 生物学的性とジェンダーの違い、ジェンダー平等について学ぶ

- 暴力と安全確保 – いじめ、デートDV、性暴力の予防方法を学ぶ

- 健康と幸福のためのスキル – 意思決定やメディアリテラシーを身につける

- 人間のからだと発達 – 年齢に応じた体の変化、体のイメージについて学ぶ

- セクシュアリティと性的行動 – 性について健全な理解を深める

- 性と生殖に関する健康 – 避妊、性感染症などの知識を身につける

包括的性教育では、こうした幅広いテーマを、年齢に合わせて段階的に学んでいくのが特徴です。

「関係性」では、最も身近な家族関係の理解から始まり、友人との健全な付き合い方を学び、やがて思春期以降の恋愛関係や将来のパートナーシップまで、人生の各段階で必要な関係性の築き方を段階的に学んでいきます。

「価値観・人権・文化・セクシュアリティ」では、自分と他者の違いを認め合うことから始まり、様々な価値観や文化的背景をもつ人々を尊重する態度を育みます。すべての人が持つ基本的人権について理解し、多様なセクシュアリティのあり方を受け入れる力を段階的に身につけていきます。

「暴力と安全確保」では、幼い頃から自分の体の境界線を理解し、不適切な接触や行為に対してはっきりと拒否する力を育てることから始まります。たとえば、幼児期には幼い頃から「プライベートゾーンは自分だけの大切な場所」「嫌なときは『いや』と言っていい」ことを学び、年齢に応じていじめや様々な暴力から身を守る方法を身につけます。

つまり包括的性教育は、子どもを守り、安心して成長させるための教育。子どもの発達段階に応じて、人間関係や人権意識から始まり、段階的により具体的な性の知識へと発展していく教育なのです。

(画像引用元:CSE HUB|包括的性教育(CSE)とは)

(画像引用元:CSE HUB|包括的性教育(CSE)とは)

よくある誤解と正しい理解

包括的性教育について説明すると、これまでの性教育に対する不安や疑問の声がよく聞かれます。しかし、包括的性教育は従来の性教育の課題を解決し、より子どもの成長に寄り添う形に発展させたものです。ここでは、よくもたれる誤解について整理してみましょう。

誤解1:包括的性教育は、幼い子に性行為について教える❌

正しくは→年齢に応じた自分を守る知識を教える。

包括的性教育で幼児期に伝えるのは「ここは人に触らせてはいけない場所」や「イヤなときはNOと言っていい」など、子どもが自分の身を守るための基本です。具体的には「プライベートゾーンは自分だけの大切な場所」「嫌な触られ方をされたら大人に話していい」といった、子どもを危険から守るための知識を教えます。性行為の指導ではありません。

誤解2:包括的性教育は、子どもを早熟にする❌

正しくは→正しい知識こそが子どもを守る。

多くの研究では、正しい知識を早く得た子ほどリスク行動が減ると示されています。例えば、ユネスコが2018年に発表した「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」では、87の研究を分析した結果、包括的性教育を受けた子どもは「初めての性交渉の年齢が上がる」「性交渉するパートナーの数が減る」といった効果が確認されています。むしろ「知らないこと」が危険につながるのです。

誤解3:包括的性教育(性教育)は学校がやってくれる❌

正しくは→日本ではまだ十分に実施されていない。

日本の学校教育ではまだ限界があります。中学校では「妊娠の経過(性交)は取り扱わない」という「はどめ規定」があり、子どもたちが年齢に応じた正しい知識を学ぶ機会が制限されています。そのため包括的性教育の理念を実現するには、家庭での日常的な関わりが欠かせません。

***

包括的性教育は、「子どもを性に早く触れさせるもの」ではありません。その本質は、ユネスコが定義する国際標準に基づいて、子どもが人権意識を持ち、自分と他者を大切にしながら健康で幸福な人生を築いていく力を育てる教育です。そして、子どもが「自分は大切な存在だ」と心から思えるようにすることが重要です。

正しい理解に基づいて、家庭でできることから始めていくことが、子どもの未来を守る大切な一歩になるのです。詳しい年齢別の具体的な伝え方については、今後の記事でまた解説していきますね。

(参考)

SEXOLOGY|国際セクシュアリティ教育ガイダンス

日本女性学習財団|包括的性教育(Comprehensive Sexuality Education)

日本財団|「包括的性教育」推進を目指し提言書を発表

CAPセンター・JAPAN (子どもへの暴力防止プログラム)|CAPの3つの柱

UNESCO|International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach

子どもたちに家庭をプロジェクト|包括的性教育の推進に関する 提言書

先生コネクト|包括的性教育とは?必要な理由や構造、学習内容のポイントを解説