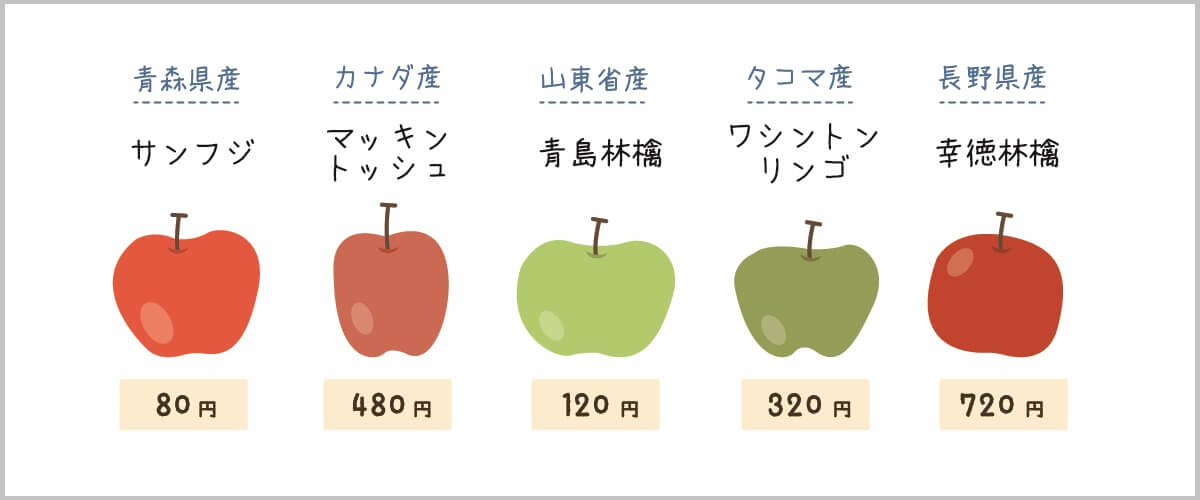

先日、ある小学校で5年生の算数の授業をさせていただきました。百分率(パーセント)などの「割合」の意味を学ぶ授業です。はじめにリンゴを5つ見せ、それぞれの値段を以下のように知らせました。

「値段高いね」などの子どもの気づきから、関係を表す数「割合」を指導し、そこで体験できる “数理化による創造体験” という価値を学ばせようという目論見です。

案の定、子どもたちは5つのリンゴの値段をくらべっこし始めました。しかし子どもたちは、「長野県産やばいよ、めっちゃ高いよ」「長野県産まじ高いですね」「青森県産はちょう安いよね。おかしくない?」などと言うのです。こちらが期待していた「割合」という言葉や、数を用いた表現はすぐに出てきませんでした。

これは、私が年齢を重ねたせいで古い考え方をしているからなのでしょうか。私は子どもたちのそんな発言を聞いていて、「割合」の学習の前に、乱れた日本語が気になってしまいました。そこで、余計なおせっかいであることは百も承知で、子どもたちにこう話したのです。

「『やばい』とか『めっちゃ』とか『まじ』とか『ちょう』とか、『やめまちょう』よ」と。

目次

子どもはすばらしい

いきなりのエピソードで失礼しました。はじめまして、立教大学文学部教育学科特任教授の黒澤俊二です。

私はこのように、子どもたちと算数数学を学ぶことが大好きです。なぜならば、子どもは世の中のことを素直に見ることができるからです。

世の中にある目に見えるもののなかには、必ずと言っていいほど「数」や「形」があります。そこには算数や数学の概念・知識が隠されており、さらにその背景には「数学的な見方・考え方」が存在しています。

子どもは、固定的な見方・考え方にまだそれほど汚染されていない感覚を持っています。したがって、世の中の物やその様子のなかに、素直に算数数学を感じ取ることができる。子どもはすばらしいのです。

そんな素直な見方・考え方をする子どもと出会うために、私は北海道から沖縄まであちらこちらに足を運びます。小学校や中学校の算数数学の授業を参観させていただいたり、時には前述のように実際に算数の授業をさせていただいたりすることも。愉しくて仕方がありません。いわば愉しい算数数学を求めて旅する旅芸人のような者です。

もちろん、本職は旅芸人ではありません。普段は、これから小学校の先生になりたいと考えている大学生を相手に、算数数学や教育心理学に関する授業をしています。ただ、年齢が高くなるにつれて、大学で担当する講義数や大学運営上の仕事も減ってきました。今では仕事の合間を見つけて旅に出るというよりも、旅の合間に大学の仕事をしているようになりつつあります。

それほどまでに、子どもはすばらしいのです。私が算数数学を教えるというよりも、世の中に隠れている算数数学の愉しさを子どもたちが教えてくれるように感じています。

子どもたちの “学び” を育てるために

さて、5つのリンゴの値段のなかからひとつを取り出して「や」「め」「ま」「ちょう」の発言をしていた子どもたちは、やがて「〇は△よりも□円高い(安い)」「●は▲よりも■倍高い(安い)」と言い出し始めました。差(引き算の答え)で比べる方法と商(割り算の答え)で比べる方法に気づいたのです。

さらに子どもたちは、いくつかのペアで同じように「〇は△の□倍」と言えることに気づき始めました。「AはBの4倍」と「CはDの4倍」。どちらも同じ「4倍」だけれども、何が同じなんだろう? と。

ほらね、子どもってすばらしいでしょう? 「数」に気づくだけではなく、その背後にある数学の知識や見方・考え方に気づく力まで持っているのです。

でもね。本来人間が持っているであろう、このような「数」や「形」に対するすばらしい感覚は、私たち大人が見守り育てていかないと、当然薄れていってしまいます。いや、薄れるどころか、「数」や「形」の感覚や知識や見方・考え方がなくなってしまうかもしれない……。そう考えると恐ろしくもなります。

「数」や「形」に潜んでいる算数数学の知識と見方・考え方を育てないと、人類の進歩は鈍くなってしまう、いや止まってしまうかもしれません。なぜならば、算数数学の知識やその背景にある「数学的な見方・考え方」は、何かを創造するときに欠くことのできない知識とスキルを提供してくれるからです。

「まねする」から「つくる」に変わりつつある今の時代。新しい知識やスキル、あるいは新しい見方・考え方を創造することが求められる社会は、もうすでにやってきているのです。

特に、ご家庭の母親父親などご家族の皆さんは、子どもがまず初めに対面し一緒に生活する、最も近しい人間です。したがって、子どもの「数」や「形」への創造の「学び」を育てるチャンスがいくつも転がっています。お家の中をはじめ、ご近所の公園や街なかにも、「数」や「形」はあふれています。

「算数数学なんておもしろくない」「算数数学なんて世の中には役に立たない」という子どもに育てないために。「なぜ、数と形の『学び』が必要なのか?」「数と形、何が楽しいのか?」「『数学的』とはどういうことか?」「どうすれば効果的に『学び』が進むのか?」などなど、これからわかりやすく解説していきます。どうぞよろしくお願いします。

ライタープロフィール

立教大学特任教授

立教大学文学部教育学科教授。日本数学教育学会出版部幹事。日本教育心理学会会員・日本科学教育学会会員。東京学芸大学大学院教育学研究科教育心理学専攻修士号取得。東京都内公立小学校、東京学芸大学附属小学校にて教鞭を取る。東京学芸大学講師、山梨大学講師、常葉学園大学教育学部数学科助教授、常葉大学教育学部・大学院高度教育実践研究科教授を経て、現職。

小学校算数科や中学校数学科における評価の意味とその在り方など、主に教育評価を研究している。『本当の教育評価とは何か』(学陽書房)など著書多数。保育園幼稚園児向けの『かず・かたちの図鑑』(小学館)の監修にも携わった。