「うちの子、考えをまとめるのが苦手で……」「何を聞いても『わからない』しか言わない」「学校の読書感想文がいつも短い」

こうした悩みをもつ親御さんは多いでしょう。けれど、お子さんは「考えられない」わけではなく、頭のなかのモヤモヤを “形にする” 方法を知らないだけかもしれません。

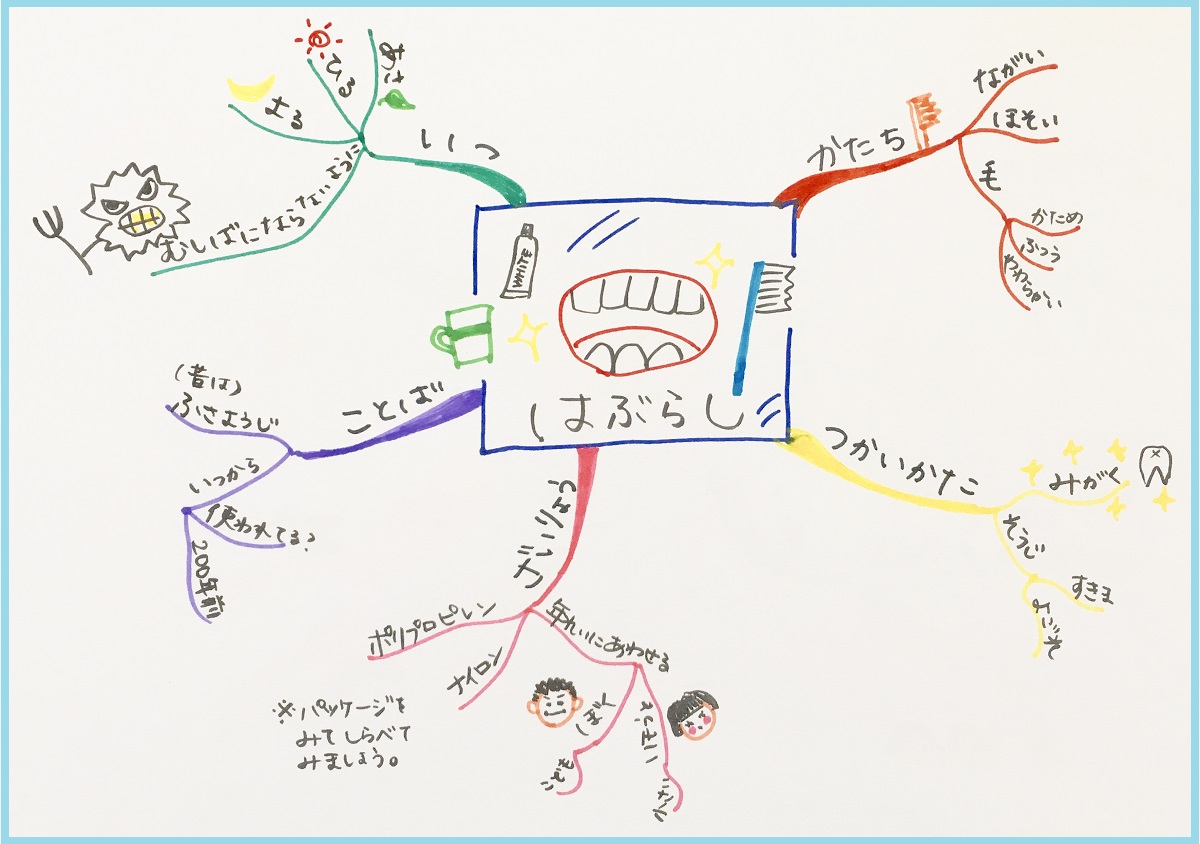

そこで注目したいのが「マインドマップ」という思考ツール。イギリスの教育家トニー・ブザンが考案した方法で、難しい技術ではなく、紙とペンさえあればすぐに始められます。実際に使ってみると、子どもの思考が目に見えるように変わっていくことを、多くの保護者が実感しているツールです。

目次

マインドマップの効果

マインドマップの基本はとてもシンプルです。紙の真ん中にテーマを書き、そこから枝のように関連する言葉や絵を広げていくだけ。色を塗ったり、絵を描いたり、自由に表現していきます。

これは、脳の自然な働きを “見える形” にする方法。人の脳は言葉だけでなく、イメージや連想で考えています。「赤い」と聞いてリンゴや消防車を思い浮かべるように、頭のなかではいつも情報がつながっているのです。

マインドマップは、その “つながる力” を上手に引き出す学び方とも言えます。右脳(イメージ・発想)と左脳(言葉・整理)をバランスよく使いながら、記憶や理解を深めていきます。ただ黙々と書き写すノート術とは違う効果が生まれるのも納得です。

言葉・絵・色・線を組み合わせることで、子どもの思考がどんどん広がっていく──それが、マインドマップの魔法なのです。

(画像引用元:STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|歴史、算数、国語、理科の勉強にも活用できる! マインドマップの書き方)

マインドマップで育つ「5つの力」

子どもがマインドマップを使うことで、自然と育まれていく力は以下です。

【想像力が豊かになる】

テーマから連想できることを自由に枝に描いていくので、アイデアを広げる訓練になります。「こんなことともつながるんだ」という新しい視点が増えていくのです。

【記憶力が高まる】

ただ暗記するのではなく、関連づけながら覚えるため、記憶が定着しやすくなります。図鑑で調べたことも、その後ずっと思い出しやすくなっていくでしょう。

【集中力が自然と続く】

色を塗ったり、絵を描いたり、手と脳を一緒に使うので、集中が途切れにくくなります。勉強というより、楽しい活動に感じられるのかもしれません。

【考えを整理する力がつく】

関連のある情報をまとめたり、分類したりする過程を通じて、「複雑なことを筋道立てて考える力」が磨かれていきます。

【全体を見渡す力が育つ】

1枚の紙で全体を見渡せるため、「やることの全体像」をつかみやすくなり、計画性も育まれていくのです。

BBC教育番組(2005年)でトニー・ブザンがマインドマップを導入したクラスでは、半年後に子どもたちの表現力が5倍に向上したという報告があります(ロンドン大学教育研究所の調査)。フィンランドでもマインドマップは小学校から実践されており、読解や討論の場面で活用されているほど。

マインドマップの簡単な描き方

「難しいのでは」と感じる方もいるかもしれませんが、心配は無用。特別な準備は何も必要ありません。紙1枚と色ペン数本があれば、すぐに始められます。

マインドマップの簡単な描き方

1. テーマを決める

子どもに身近なテーマを選ぶのが効果的です。「きょうのさんぽ」「すきなもの」「夏休みの思い出」など、子どもが自分で選ぶのが大切。

2. 中央に書く

紙の真ん中にテーマを書いて、丸で囲みます。ここが出発点。

3. 枝を伸ばす

思いついたことを、どんどん枝のように広げていきます。文字だけでなく、絵や色も使いましょう。「きれいに描かなければ」という気持ちは手放してください。自由こそが最も大事です。

4. 会話をふくらませる

完成したら「どうしてこれを描いたの?」「ここはどんな気持ち?」と聞いてあげてください。ここが、親子対話の貴重な時間になります。

ポイント

- 文字だけでなく、絵や色を使うと脳に残りやすい

- 「正解」は存在しません。子どもが自由に描くことが最も大切

- 親は「いいね」「おもしろい」と受け入れるだけで十分。否定や修正は避けてください

- 終わったら、そのマップを一緒に眺めながら、子どもの思考に共感してあげましょう

次項では、実際に初めてのマインドマップに挑戦したエピソードを紹介します。本当に簡単なので、ぜひ、お子さんと一緒に描いてみてくださいね。

娘の「頭のなか」をマインドマップで見てみたい

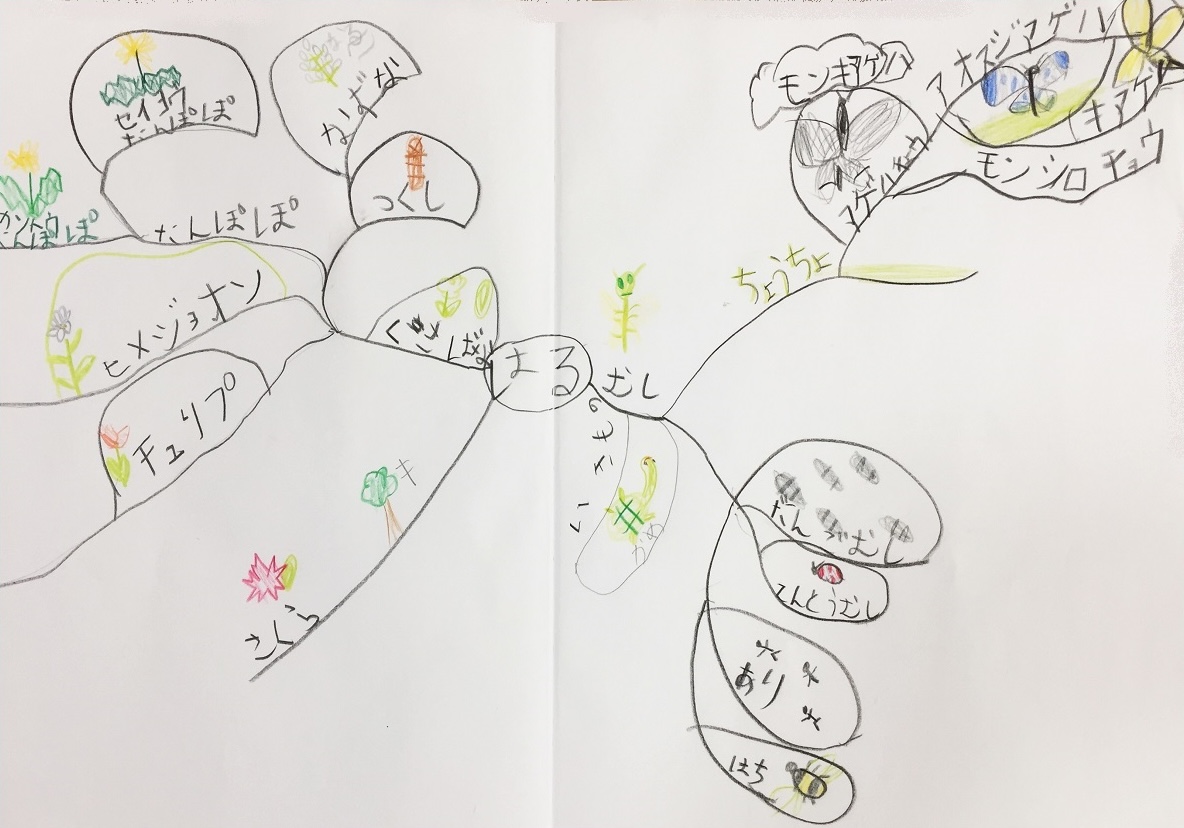

「アゲハチョウの模様って、いろいろあるんだって! あと、タンポポにも種類があるみたい」と、担任の先生から教えてもらった小学1年生の娘。この「知りたい!」という気持ちが消えてしまう前に、近所の川沿いを散歩しながら「春」を見つけてみることにしました。

昆虫と植物のミニ図鑑2冊をもって、「発見の旅」スタートです。 散歩道で気になるものを見かけるたびに、娘が図鑑をめくります。ツクシ、ナズナ、ヒメジョオン──名前を知ると、世界が違って見えるのでしょう。次々と目に入る春の景色に、子どもの好奇心は広がっていきました。

親の私は、ただ娘のあとについて行くだけでしたが、帰ってから、ふと思いました。「この子の頭のなかって、いまどうなってるんだろう?」と。そこで、以前から気になっていた「マインドマップ」を試してみることにしたのです。

小学1年生が初めてのマインドマップを描いてみた!

「マインドマップ?」と娘は興味津々。白い紙を広げ、中央に「春」と書き、「思いついたことを、枝みたいに広げていくんだよ」と説明すると、娘はすぐに色鉛筆を手にしました。 図鑑を見ながら、娘はどんどんマインドマップを描き広げていきます。

先ほど覚えたばかりの、蝶々の名前、植物、虫……そして、川岸でひなたぼっこをしていたカメも。色も増えて、絵も増えて、紙のうえには「春の世界」が広がっていきました。描き終わったマインドマップを見て、気づいたことがあります。最初の目的だったタンポポとアゲハチョウよりも、それ以外の情報のほうがずっと多かったのです。

親からは見えない、娘の「興味の地図」が、1枚の紙に映し出されたような気がしました。 娘は、タンポポとアゲハチョウ「だけ」でなく、春全体を見ていたのです。書き出すことで、その思考が整理されたのでしょう。子どもの成長を客観的に見ることができるなんて、マインドマップはすばらしいツールですね。

(筆者撮影)小学校1年生の娘が描いた「春のマインドマップ」。文字の間違いを指摘したかったけれど「否定や修正は避けて」というアドバイスに従い、ぐっと堪えました。

マインドマップで世界がぐんと広がった

また、この日を境に変わったことがあります。気になることがあると、すぐに図鑑で調べるようになったのです。最近のお気に入りは「魚図鑑」。父親が釣ってきた魚を熱心に調べて、「好きな魚はカワハギとカサゴ」と教えてくれました。

わが家のミニ図鑑が少しずつ増えていますが、それは娘の「知りたい」という気持ちが、確実に育っている証。 娘の視点はどんどん広がっているようです。きっと脳が育っているはず!──そう思うと、とても嬉しくなります。

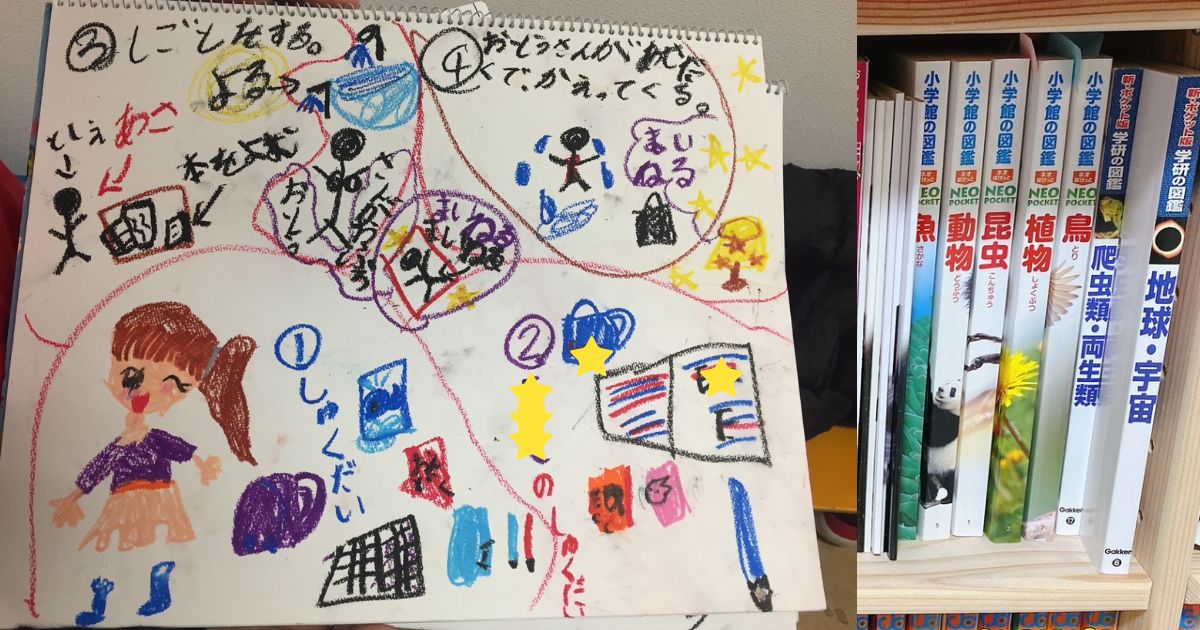

別日には、「家族それぞれの夜」「私の大好きな友だち」「海の魚」についてもマインドマップを描いていました。「ここが不思議」「今度、調べてみようかな」──親が「勉強しなさい」と言わなくても、子どものなかから「知りたい」という気持ちが自然に湧き上がってくるようです。マインドマップはいま、娘の世界をぐんぐん広げてくれています。

(筆者撮影)「家族それぞれの夜」は、作文の宿題用に描いていました。作文のテーマは「家での過ごし方」。マインドマップで一度、思考をアウトプットしたからか、スラスラと作文を仕上げていました。母、驚き! そして、増え続ける図鑑……。

***

大切なのは、マップを「上手に描くこと」ではなく、思考を外に出すこと。考えながら、楽しみながら、ときにはリサーチをしながらマインドマップを描いていく——その過程すべてが、子どもの学びになっているのです。

トニー・ブザンは言っています。

マインドマップは、キミの頭の中で起こっていることを地図にしたものだ。キミの考えは、世界にたったひとつしかない。キミのマインドマップはキミだけのものなんだ。

(引用元:トニー・ブザン著・神田昌典訳(2006), 『マインドマップ FOR KIDS 勉強が楽しくなるノート術』, ダイヤモンド社.)

あなたのお子さんの1枚のマインドマップが、新しい学びへの入口となり、次の行動へとつながっていきますように!

(参考)

トニー・ブザン著・神田昌典訳(2006), 『マインドマップ FOR KIDS 勉強が楽しくなるノート術』, ダイヤモンド社.

ブザン教育協会監修(2010), 『小学生のためのマインドマップで作文すらすらワーク』, 小学館.

STUDY HACKER こどもまなび☆ラボ|歴史、算数、国語、理科の勉強にも活用できる! マインドマップの書き方